栄養と料理デジタルアーカイブスで日本人の健康課題を探る(4) 給食

本学出版部が刊行する雑誌『栄養と料理』は今年90周年を迎えました。

1935(昭和10)年の創刊号から1998(平成10)年までの雑誌の内容が、図書館の「栄養と料理デジタルアーカイブス」に収録してあり、気になるテーマをキーワード検索することもできます。

今回は、栄養改善のための日本固有の社会システムといえる「給食」に着目し、社会における栄養や栄養士への認識が乏しく、まだ給食の仕組みも整ってなかった時代に、どういう姿を目指し、その充実に取り組んできたのか、探ってみます。

67年前に記された「集団給食の進むべき道」

1958(昭和33)年1月号には「集団給食の進むべき道」と題した記事が掲載されています。

よい給食とは

“よい給食”の条件については、「設備を完備して人手を有効に使って手の行きとどいた食事が供されている」こととされ、よい“給食内容”とは、「集団給食改善の2つの目標、すなわち栄養改善に役立つこと、食欲を十分満足させるおいしい食事であることの2点が備わったもの」とされています。

栄養学と能率学の融合

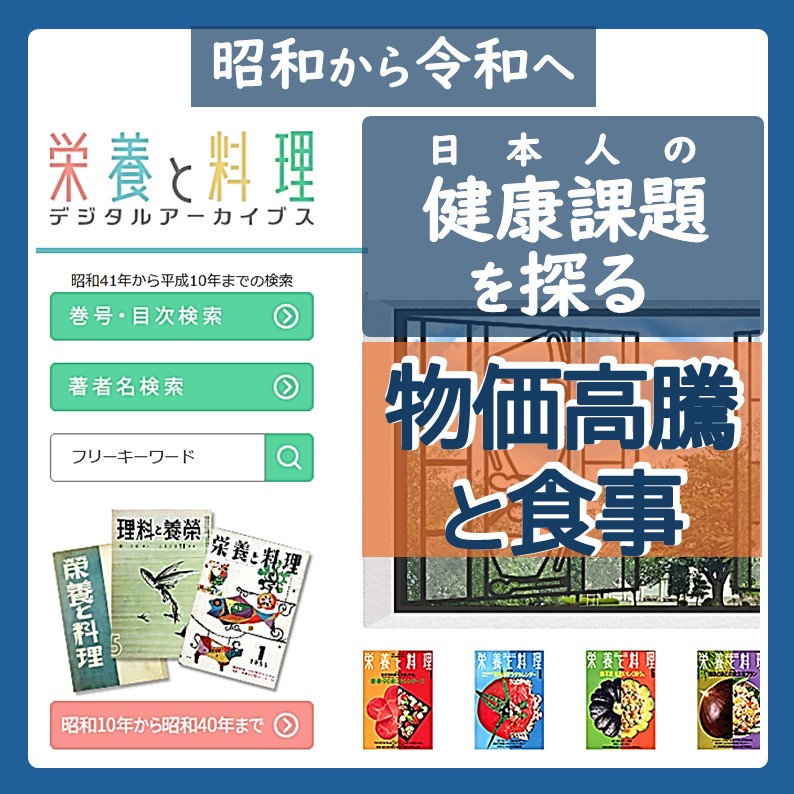

続いて、給食管理技術と栄養士という見出しのもと、「給食管理技術の基礎となるものは栄養学と能率学」として、「栄養学を修得した栄養士が能率学を勉強して管理者となることが望ましい」としています。また、「栄養士を採用したことによって、その集団給食が能率的管理運営できるようになれば栄養士の需要は更に高まり、日本の集団給食管理も改善されるでしょう」とも書かれています。

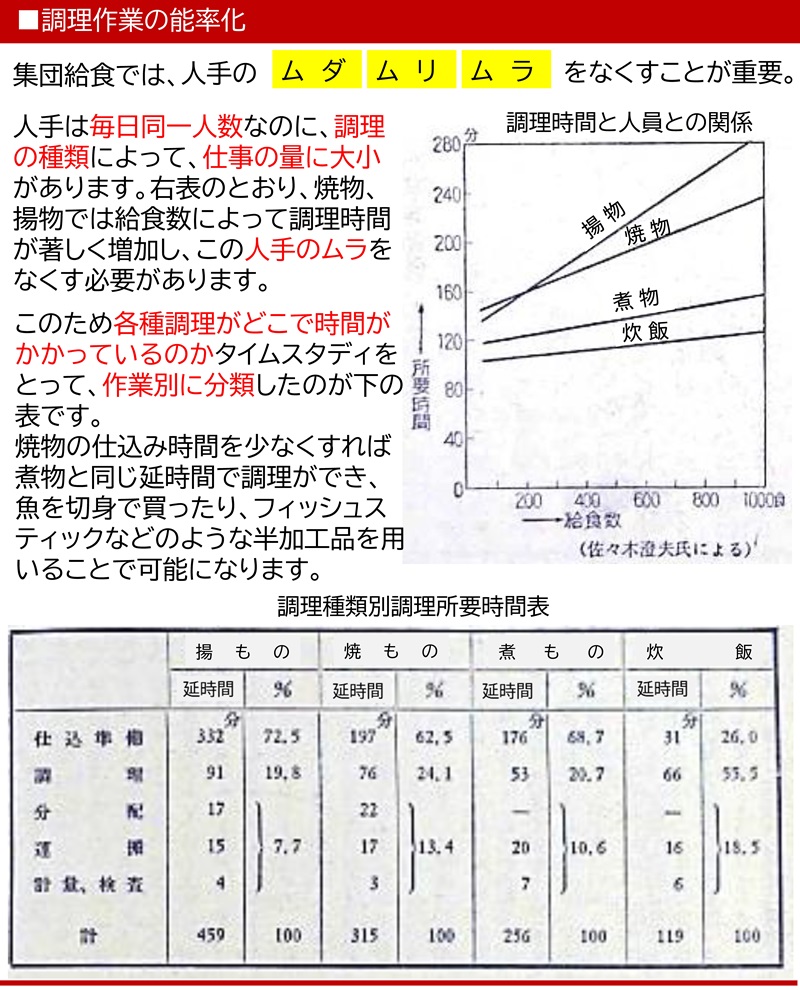

能率的管理とは

そして、能率的管理とはなにか、給食管理での具体例について、次のとおり説明を行っています。

資料:1958(昭和33)年1月号「集団給食の進むべき道」(甲賀正亥)の記述をもとに作成

集団給食は一つの経営であり、栄養士は能率的管理技術を身に付けて集団給食管理経営者としての素養を養うべきであるとしています。

「集団給食の進むべき道」(全文)はこちら>>>

年間を通して、様々な視点から集団給食の記事を掲載

この年(1958年)は、年間を通して、集団給食に関する記事をトピック的に掲載しています。

1万人が働く工場における弁当給食の献立ができるまでの手順や苦心した点の解説をはじめ、実際に発生した食中毒の事例、使用している食器の状況、限られた食費の範囲内での新鮮かつ献立に基づいた仕入れについて、さらに現場の栄養士の方々による座談会や給食委託会社が給食管理を行いながら実務研修を実施している様子などが掲載されています。

1958年の集団給食に関する記事

1月号:集団給食の進むべき道

2月号:集団給食―弁当給食のこんだて

4月号:集団給食と食中毒

5月号:集団給食の食器

6月号:集団給食の仕入れ

7月号:嗜好的になりやすい集団給食(座談会)

8月号:集団給食―食券の扱い

11月号:集団給食―経営形態

12月号:集団給食と栄養士の実務研修

本学創立者香川綾が追求したのは “よりよい”運営、“よい”給食であり、そのために栄養士の配置を切望

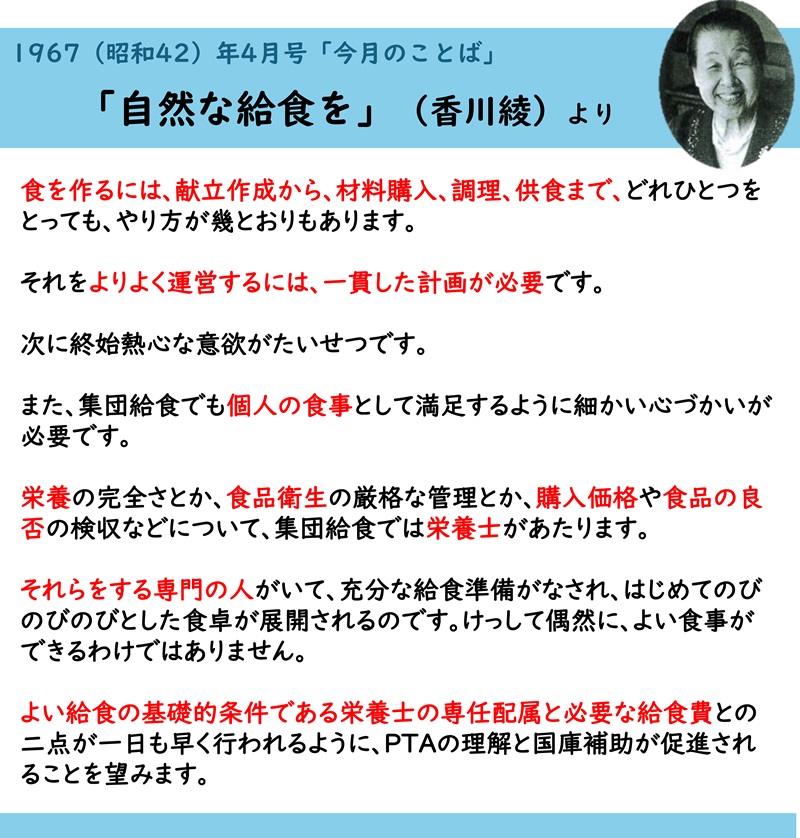

58年前の1967(昭和42)年4月号には、本学創立者香川綾の「自然な給食を」と題した「今月のことば」があります。

書き出しは「小学1年生の孫が、“おいしいよ”といって、給食のことを話すのを聞いて内心ホッとしました。」という一文で始まり、給食時間に参観した時の様子、給食費のことなどが記されています。

香川綾が追求したのは、単なる運営ではなく“よりよい”運営、単なる給食ではなく“よい”給食で、そのために栄養士の専任配置を求めました。

献立作成から、材料購入、調理、供食まで、各段階でやり方が幾とおりもあるため、栄養面や衛生面、経済面を考慮し、適切な方法を選択することができ、かつ食べ手一人ひとりにも心づかいできる専門家として、栄養士を捉えていることもわかります。

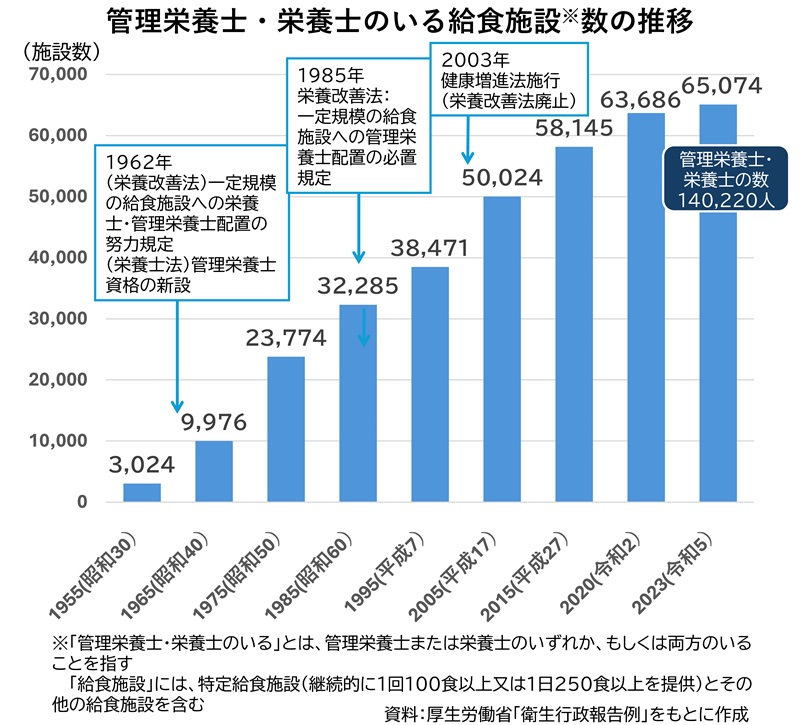

栄養士の配置は、どこまで進んだか?

それから、栄養士の配置はどこまで伸びてきたのでしょうか。

1955年に栄養士のいる給食施設は3千施設でした。その後1962年に管理栄養士の資格が新設され、2023年には管理栄養士・栄養士のいる給食施設が6万5千施設まで増加し、配置されている管理栄養士・栄養士数は14 万人に達しています。

管理栄養士・栄養士制度の充実を図りつつ、一定規模の集団給食施設(現行の特定給食施設)における管理栄養士・栄養士の配置規定を法的に整備することで、給食施設数の増加に伴い、管理栄養士・栄養士の配置数も伸びてきました。

これからの縮小社会で、給食がどのように社会的役割を果たしていくかを「考える」ために

日本には、栄養学の関係者たちが、目指す姿を描きながら、工夫しながら、社会の仕組みを整えてきた栄養改善の歩みがあります。

昭和の時代の給食をめぐっては、様々な課題に直面し、それらを乗り越えてきたプロセスがあります。そして、これからの給食は、急速な人口減少に伴う労働力の不足、環境負荷の増大、経済格差の拡大など、大きく変化していく社会の課題に、対応していくことになります。

引き続き、次回以降、栄養と料理デジタルアーカイブスで、学校給食や病院給食を、深堀りしていきます。

月刊『栄養と料理』は、令和の時代も、食と健康の課題に役立つ情報を発信しています。スマホやパソコンでも読める「デジタル版」も2015年9月号からご覧いただけます。

月刊『栄養と料理』のご案内はこちらから>>>

【記事のお問合せ】

女子栄養大学図書館 E-mail:stosho@eiyo.ac.jp