栄養と料理デジタルアーカイブスで日本人の健康課題を探る(3)物価高騰と食事

本学出版部が刊行する雑誌『栄養と料理』は今年90周年を迎えました。

1935(昭和10)年の創刊号から1998(平成10)年までの雑誌の内容が、図書館の「栄養と料理デジタルアーカイブス」に収録してあり、気になるテーマをキーワード検索することもできます。

今回は、現在、直面している物価高騰に関して、昭和の時代にどう対処したのか、探ってみます。

日本の経済が急成長する中での、物価高に対処する食事の工夫に関する記事

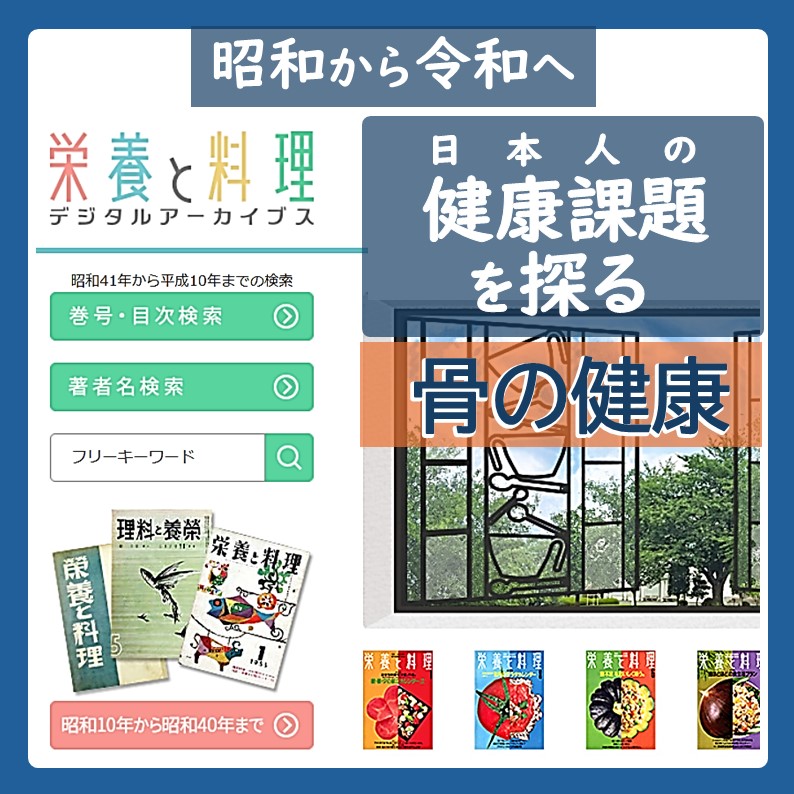

戦後の日本経済は急速なスピードで成長を遂げていき、その過程で物価も上昇していきました。下の図にあるとおり、そうした社会状況の変化にあわせて、『栄養と料理』では、度々、物価の状況やそれに対する日々の食事の工夫に関する記事が掲載され、特集も組まれています。

消費者物価指数の推移と物価に関する記事の掲載状況

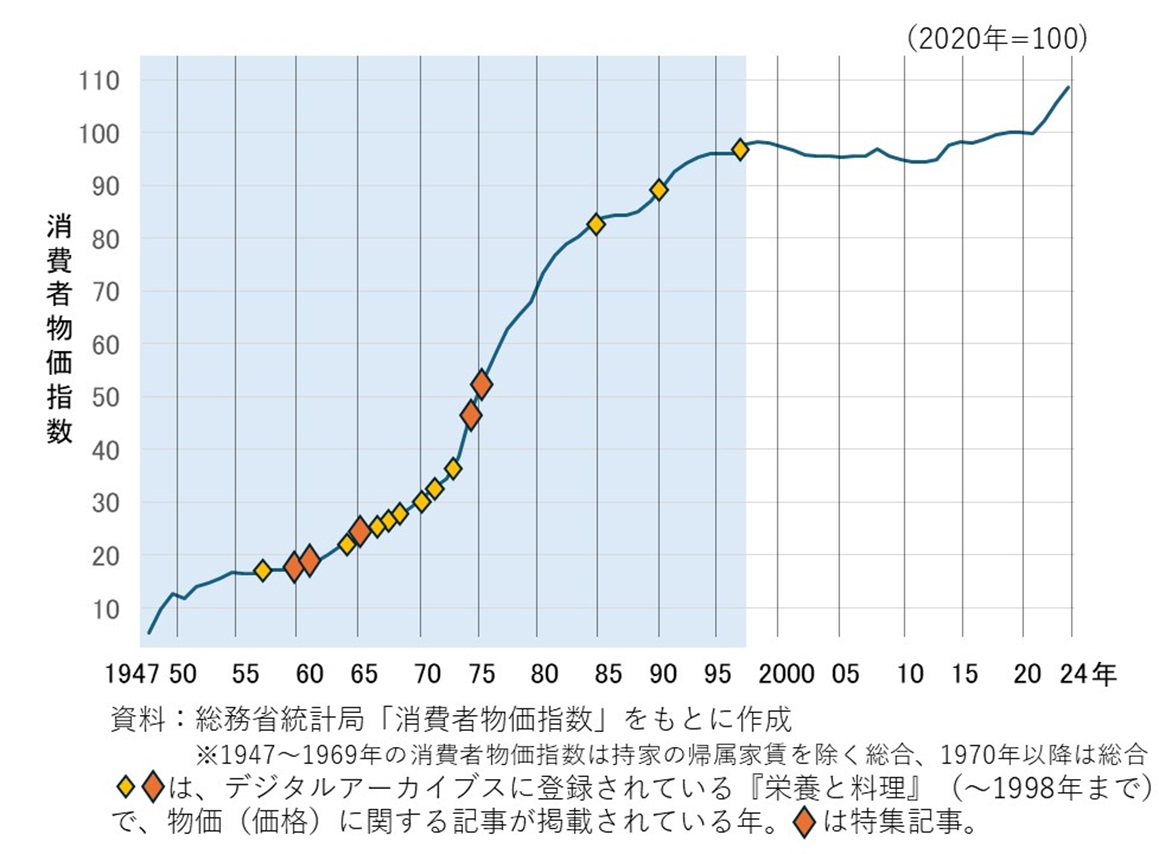

食品について「栄養」と「価格」の両面からとらえ、わかりやすく伝えるための工夫

食品によって含まれる栄養素の種類や量は様々で、価格も異なります。

例えばたんぱく質は、健康維持のために欠かせない栄養素で、魚介や肉、大豆製品などに多く含まれています。

10円で買えるたんぱく質量はどれくらいでしょうか。1960(昭和35)年9月号では、食品ごとに10円分のたんぱく質量と全重量を、写真とグラフで表しています。

食品ごとの特徴がわかれば、献立をたてる時の一つの目安になります。

資料:「特集:物価の値上がりとこん立て設計―10円分のたん白質をとるには」1960(昭和35)年9月号より

※日本人の収入は1人当たり1日に換算して232円と記載

収入と食費と栄養を考えて、食品を選ぶための工夫

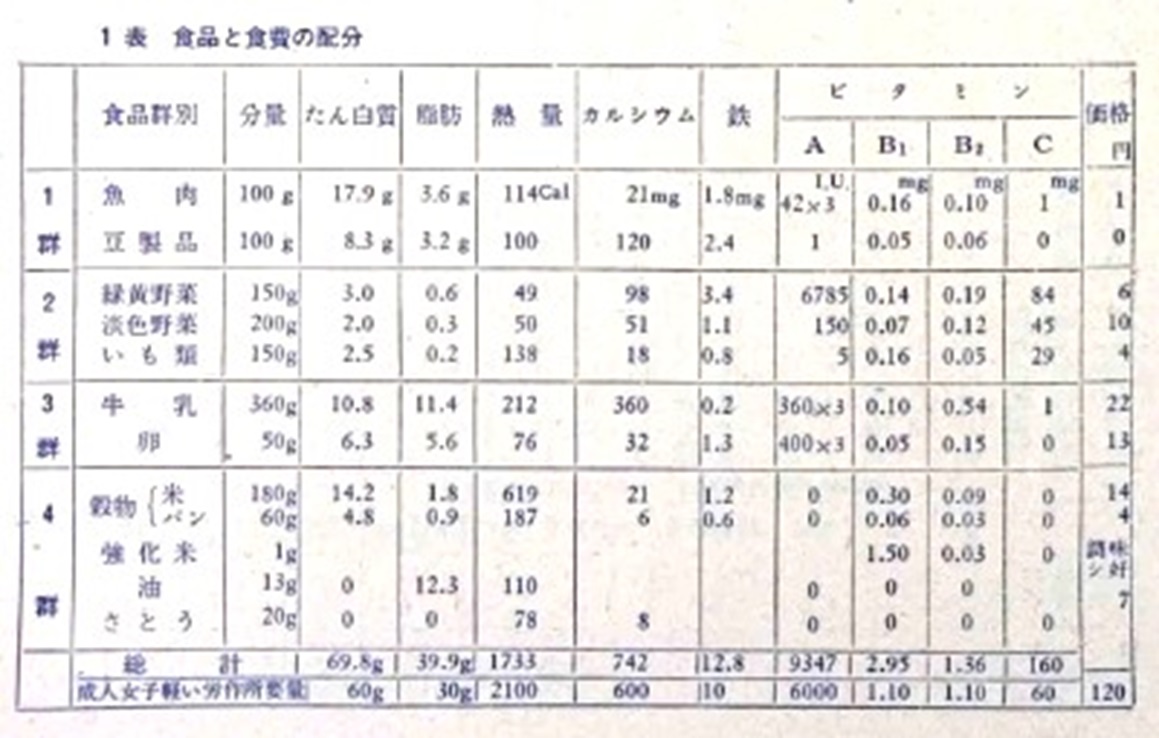

1960(昭和35)年9月号の食費と食品の選び方に関する記事では、「食品と食費の配分」の表が示されています。

健康上必須の栄養素に着目し、栄養的な特徴が類似した食品を4つの群に分け、必要な栄養素量が確保できるよう、該当する食品の分量が示されています。あわせてこれらの分量に相当する価格も示されています。

食品の分量を家族の人数分で倍にすれば、買い物の時に、予算にあわせて、必要な食品を必要な量だけ買い求めることができます。

資料:香川綾「食費と食品のえらび方」、1960(昭和35)年9月号より

※栄養的な献立を作るのに便利な食品群として示された1~4群は、①たんぱく質を主として含んでいる魚肉類や豆製品 ②ビタミン類やミネラルを多く含んでいる野菜や果物など ③前述の2つの食品群の栄養価を補う食品として卵と乳 ④カロリー源となる飯とパンに油脂と砂糖も入る

―明日の食事をよりよくしていくための手段「栄養家計簿」

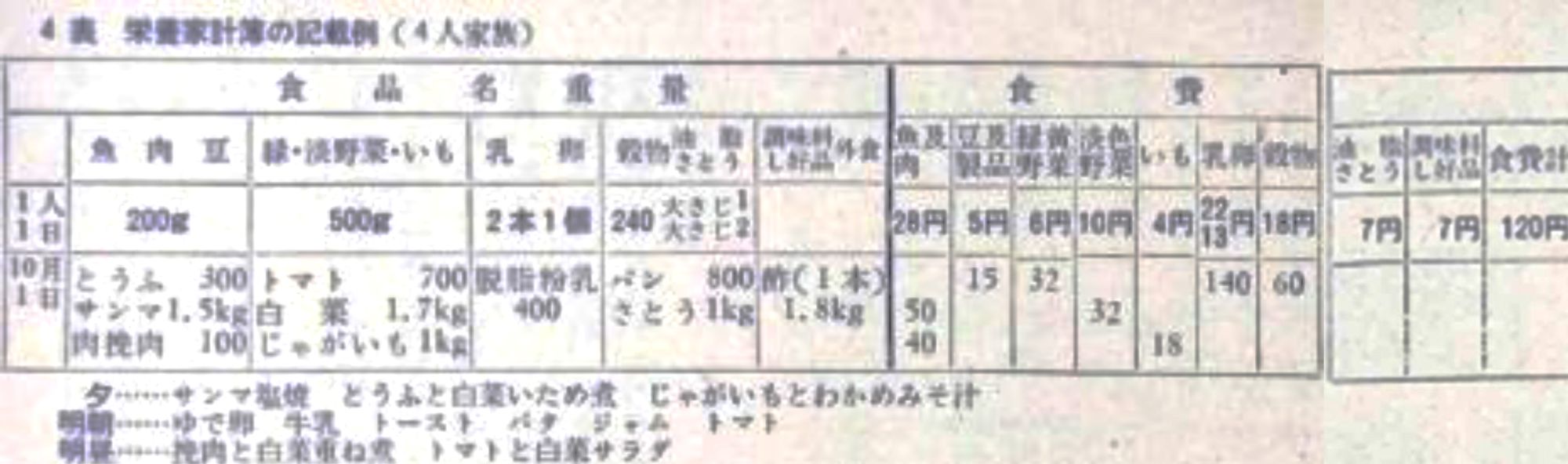

この記事の中で、栄養家計簿という形で、購入する食品名と重量とともに食費を記録する方法が紹介されています。

栄養家計簿は、①家族の健康を保つために必要な栄養素量の基準(栄養所要量)を満たすよう、食品の種類と量を調整する ②食品の組合せが嗜好も満たせるように献立も記載する ③栄養と嗜好を満足させる食品の価格が、食費予算の中に収まるかどうか確認しながら、毎日の買い物の価格を記入する、という内容になっています。

また、栄養家計簿は、日々の生活の中で計画し、実行し、さらにその記録をもとにして水準の高い食事に進めていくための手段であり、毎日の生活の中で書き続けていくので書き方はなるべく簡単な方がよいと記されています。

栄養家計簿の記載例では、4人家族、1人1日分の食費の予算を120円として、四つの食品群をもとに食品名と重量、食費とともに、献立名が記載されています。

資料:香川綾「食費と食品のえらび方」、1960(昭和35)年9月号より

健康のために安価な材料でおいしく食べるための工夫

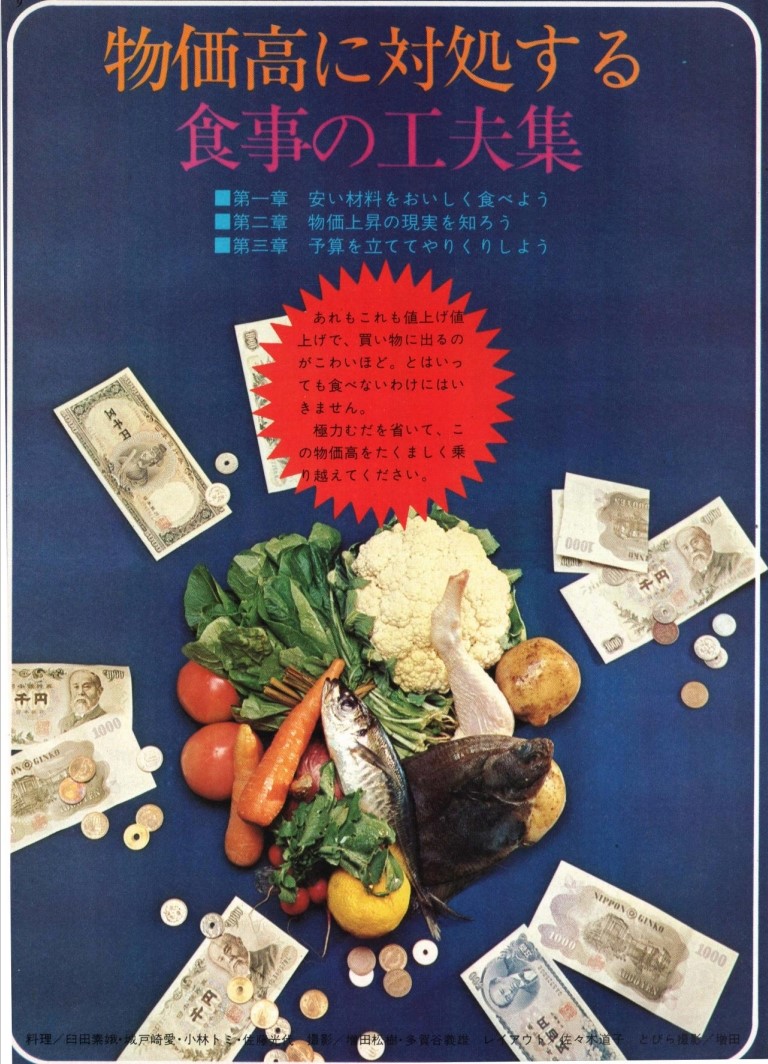

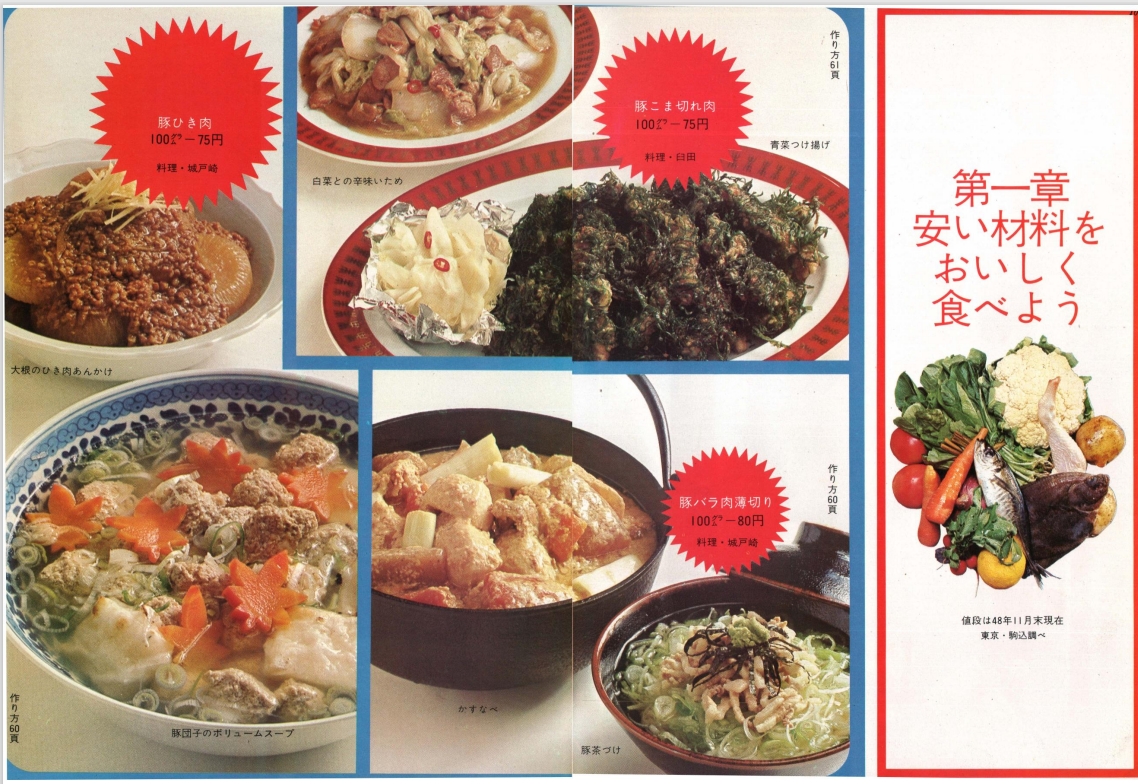

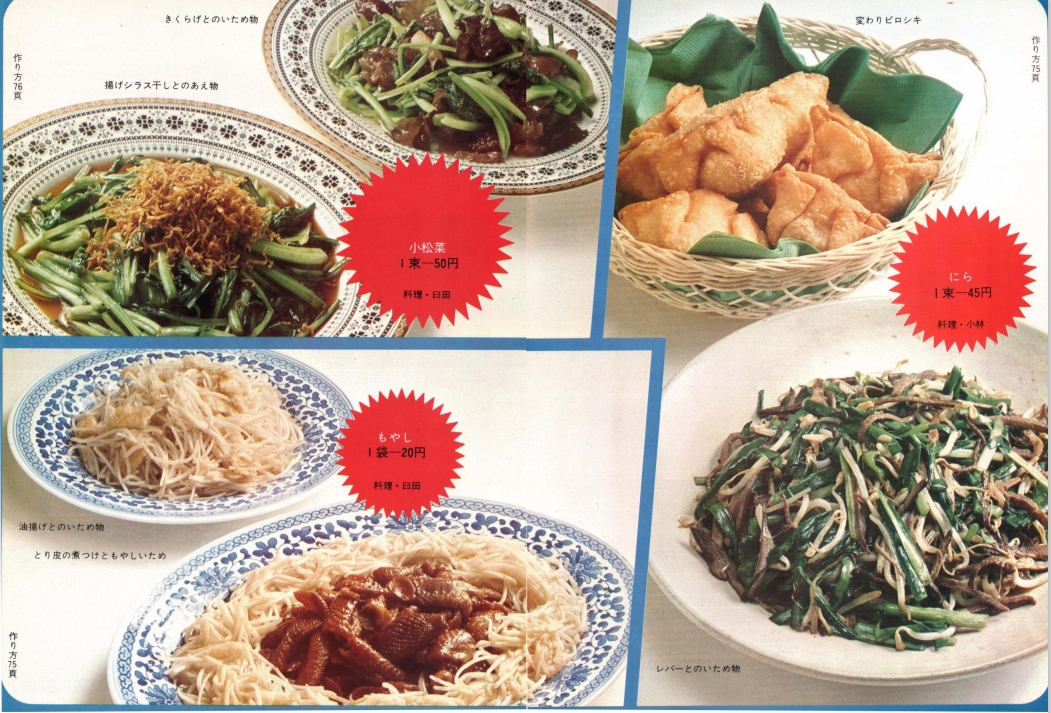

1974(昭和49)年2月号では、「物価高に対処する食事の工夫集」と題した特集が組まれています。

第1章の「安い材料をおいしく食べよう」では、肉や魚、卵、豆腐、野菜など21の食材別に、100gの価格と、4人分の料理のレシピが紹介されています。素材の特徴(値段の割に味が良い、安いだけではなくビタミンCが多いなど)や買い方のポイント(安売りの品だと脂肪部分が多いから気をつけようなど)の記載もあります。

資料:「物価高に対処する食事の工夫集―第1章 安い材料をおいしく食べよう」 1974(昭和49)年2月号より

―物価上昇から、社会の状況を知ることのできる工夫

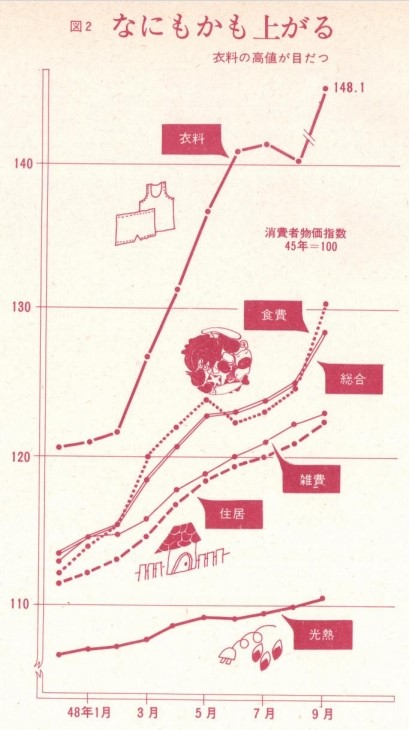

「第2章 物価上昇の現実を知ろう」として、物価高の背景についても解説しています。

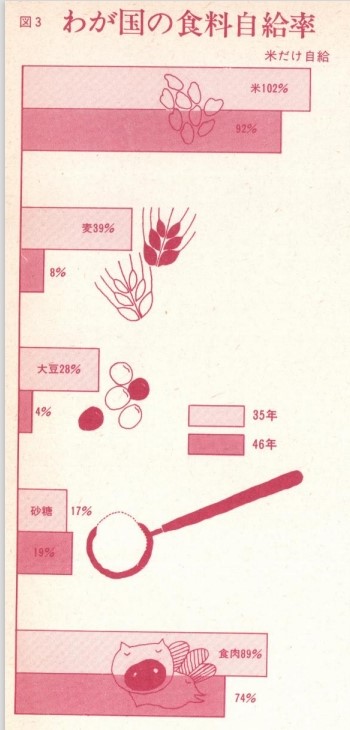

物価上昇の要因には、第一に、世界的な異常天候による食料不足の問題があげられています。大豆や小麦など輸入農産物が高騰し、それが卸し売り物価から消費者物価へ波及していること、加えて生産面ではどこの国でも資源不足、公害問題により供給が需要に追いつかず、もろもろの消費者物価を押し上げてしまった(下図2)とあります。また、こうした情勢を食料についてみると、世界的な食料不足が、国内自給率の低い日本(下図3)を直撃してしまったと記されています。

資料:「物価高に対処する食事の工夫集―第2章 物価上昇の現実を知ろう」 1974(昭和49)年2月号より

昭和の時代を栄養と料理デジタルアーカイブスで、令和の時代を雑誌(紙媒体やデジタル版)で学ぶ

日本には、専門家のアドバイス(科学的な知見)をもとに工夫しながら、日々の食事をより良い内容にしてきたという栄養改善の歩みがあります。

目的をもって過去の出来事を知ることは、これからの取組みのヒントになります。

栄養と料理デジタルアーカイブスで、過去の記事を通して物価高騰と食事の関係をみていくと、食品の値上がりにどう対処してきたのか、具体的な工夫を学ぶことができます。また、その背景にある社会状況を知ることで、長期的に、気候変動など環境問題も含めて対処していかなければならないこともわかります。

【記事のお問合せ】

●栄養と料理デジタルアーカイブスに関すること

女子栄養大学図書館 E-mail:stosho@eiyo.ac.jp

●月刊『栄養と料理』に関すること

女子栄養大学出版部へはこちらから>>>