栄養と料理デジタルアーカイブスで日本人の健康課題を探る(2)ダイエット

本学出版部が刊行する雑誌「栄養と料理」は今年で90周年を迎えます。

1935(昭和10)年の創刊号から1998(平成10)年までの雑誌の内容が、図書館の「栄養と料理デジタルアーカイブス」に収録してあり、気になるテーマをキーワード検索することもできます。

今回は、令和に入った現在の健康課題でもある「ダイエット」が、昭和の時代にどうとりあげられていたのか、探ってみます。

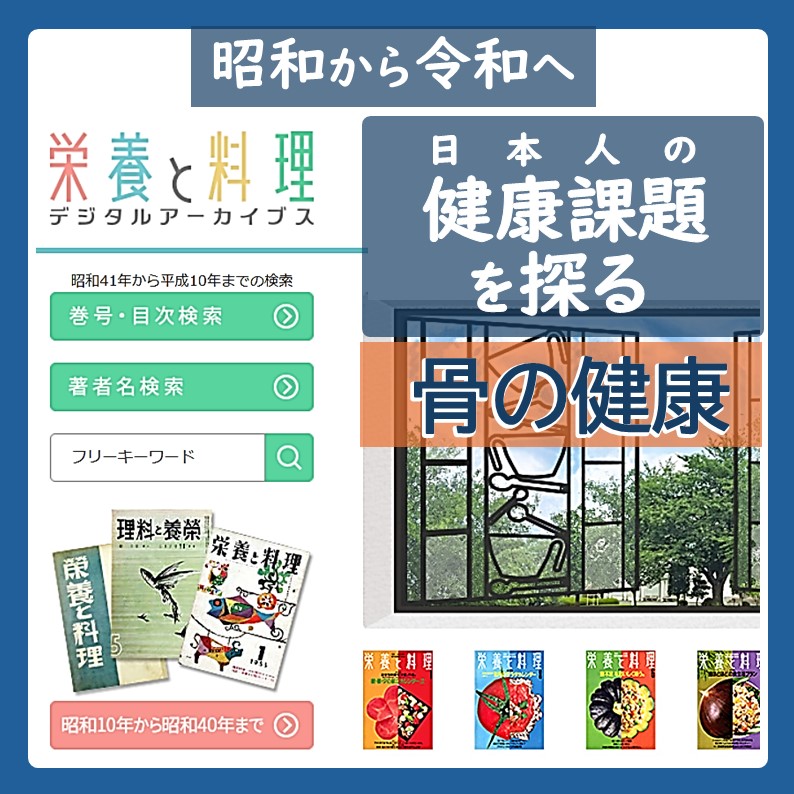

「美しくやせる」特集記事が1966年に掲載

今から約60年前、1966(昭和41)年の9月号に、太りすぎにならないで上手にやせるにはどうするか、「美しくやせる食事計画」をテーマにした特集が組まれています。生理学からの解説や食事例に加えて、「チャームポイントを作る10分体操」として運動を紹介している点もユニークです。

※青字の部分をクリックすると、当時の掲載記事がご覧いただけます。

変わる食生活、増加する肥満

1966年の「国民栄養の現状」(厚生省刊行)の結果の概要には、全国平均的な栄養状態が年々改善されてきている一方で、地域、職業、所得階層によって栄養水準にかなりの格差が認められること、そして伝染性疾患が激減する一方で、高血圧症、心臓病、糖尿病などのいわゆる成人病が増大の傾向にあり、成人層はもとより青少年、幼児の一部に肥満症の増加が目立っていることが指摘されています。

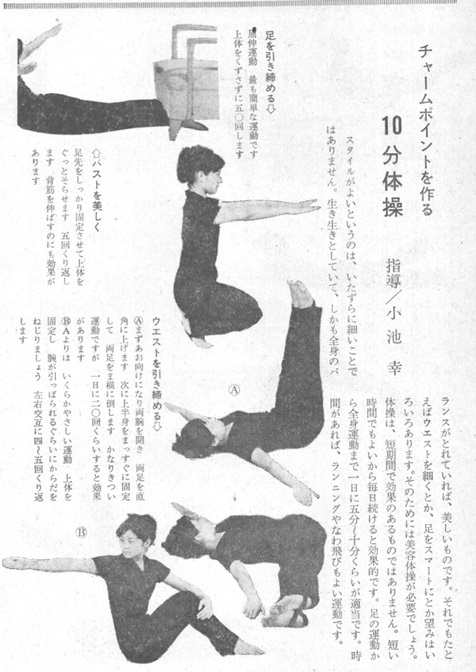

低脂肪・低エネルギー食品の解説記事で「ダイエット」という言葉が登場

1977(昭和52)年の8月号に、「ダイエットフードとして人気急上昇 低脂肪牛乳の魅力の秘密」と題した記事が掲載され、ダイエットという言葉が誌面に登場するようになります。

その翌年(1978年)の8月号には、「ダイエット食品異聞―太らないはずがどうして太る⁈」と題した特集記事が掲載され、低エネルギー食品の誤った理解が広がらないように、低エネルギー食品の成分と正しい使い方について解説しています。

エネルギー量や脂肪量を減らした食品が出回るようになってきた状況に対し、ダイエットやヘルシーという言葉に惑わされて、食事全体や自身の健康状況のチェックがおろそかにならないよう、注意を促しています。

ダイエット中の旅行や年末年始での具体的な食べ方を提案

1980(昭和55)年の8月号では、「ダイエット中の人に役立つ旅館の食事診断」として山と海の2軒の旅館の食事内容を点検しています。なにが不足しがちか、食事内容の特徴を知り、旅行の前後を含めて1週間単位で調整することをおすすめしています。

また、この年の12月号の特集は、「ダイエットしている人の年末年始」。座談会「私の年末年始の過ごし方」では、この時期の食べ方や気がかりなことなどが話題にのぼっています。お酒を飲む機会が増えることも課題ですので、「お酒のエネルギーとおつまみのエネルギー・塩分」の紹介を行っています。

続いて、翌年(1981年)の1月号では、「カロリー・糖分・塩分ガイドつきーおせち・お正月料理100種カタログ」を特集し、組み合わせ自由として材料別に掲載しています。

ダイエットというと食事制限を連想しますが、これを食べたらダメという禁止ではなく、「その食品のエネルギー量を知り、いかにうまく組み合わせて食べるか」が基本になっています。その人の暮らしにあわせた食べ方を提案するという姿勢は、現在の本学の栄養教育の姿と共通しています。

行き過ぎたスリム願望へ警鐘を鳴らす時代へ

1984(昭和59)年10月号では、「“食”を考える」として、ちょっと太めの時代は来るか?という見出しで、スリム全盛時代にやせる必要のない人まで食事制限をして健康を損ねてしまう状況に対して警鐘を鳴らしています。

1985(昭和60)年にはアメリカの栄養教育として拒食症の青少年を治療するセンターの実態が紹介され、翌年(1986年)には座談会「拒食症を克服したわが子たち」のなかで拒食症と向き合い続けたご家族の体験内容が掲載されています。

食は、心のあり方と大きく関わっています。当時まだわからなかったことや手探りで取り組んでいたことも、時代とともに少しずつ解明され、アプローチも多様になってきています。

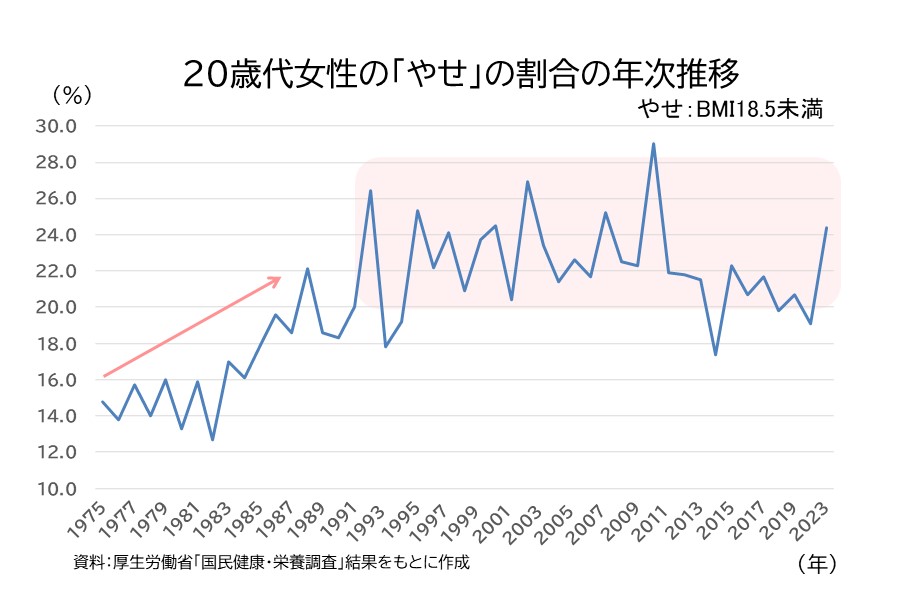

今も解決していない健康課題:若い女性の「やせ」

20歳代女性の「やせ(BMI 18.5未満)」の割合は、ここ30年ほど減少することなく、2割程度で推移しています。人生100年時代、この時期に身体の状態を良好に保てるかどうかが、この先の健康にも大きく影響します。

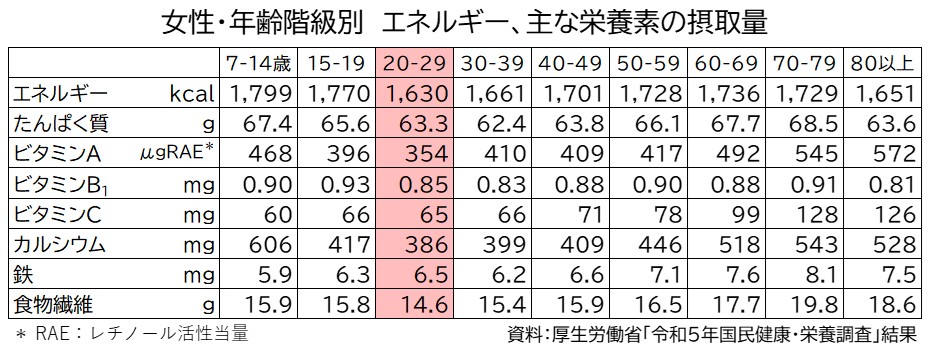

20歳代女性では、エネルギーやたんぱく質をはじめとした栄養素の摂取量が、年齢階級別のデータをみても、少ないことがわかります。

食事量が少なくなると身体に必要な栄養素も不足しがちです。たんぱく質や野菜たっぷりの“栄養みっちり”献立を取り入れて、栄養バランスの偏りを防ぎましょう。

令和7年7月号の「栄養と料理」の特集は「夏バテしない ダイエット」

▲令和7年7月号の表紙

「栄養と料理」の最新号では、今年の夏こそダイエットしようと思っている人向けに、栄養みっちり!500kcalの2品献立や「湯煮」で魚を食べやすくする調理方法、おなか全体をへこませる「やせる日常動作」など、食生活や日常生活のポイントを紹介しています。

昭和の時代を栄養と料理デジタルアーカイブスで、令和の時代を雑誌(紙媒体やデジタル版)で学ぶ

日本には、専門家のアドバイス(科学的な知見)をもとに工夫しながら、日々の食事をより良い内容にしてきたという栄養改善の歩みがあります。

目的をもって過去の出来事を知ることは、これからの取組みのヒントになります。

昭和の時代に、食と健康にどう取り組んだのか、リサーチしたい時は、「栄養と料理デジタルアーカイブス」を活用してみてください。

月刊「栄養と料理」は、令和の時代も、食と健康の課題に役立つ情報を発信しています。スマホやパソコンでも読める「デジタル版」も2019年9月号からご覧いただけます。

「栄養と料理」の次号(8月号)の特集は「鉄活!」。夏を元気に乗り切るための、鉄のとり方をお教えします。

ぜひ、お楽しみに!

月刊「栄養と料理」のご案内はこちらから>>>

【記事のお問合せ】

●栄養と料理デジタルアーカイブスに関すること

女子栄養大学図書館 E-mail:stosho@eiyo.ac.jp

●月刊「栄養と料理」に関すること

女子栄養大学出版部へはこちらから>>>