本学教員の研究キーワードは実に多彩です。その中から、まだみんなに知られていない、興味深いキーワードをピックアップしました。学生図書委員による教員インタビューで、研究キーワードを探究していきます。

学びと教育

探究:研究キーワード⑤「ナッジ」

今回のキーワードは、「ナッジ」

「ナッジ」について、学生図書委員が、林芙美先生にお話を伺いました。

ナッジとはどのようなものでしょうか?

ナッジは、人間のありのままの心と行動に注目する行動経済学の手法です。食習慣の改善に役立てることもできます。

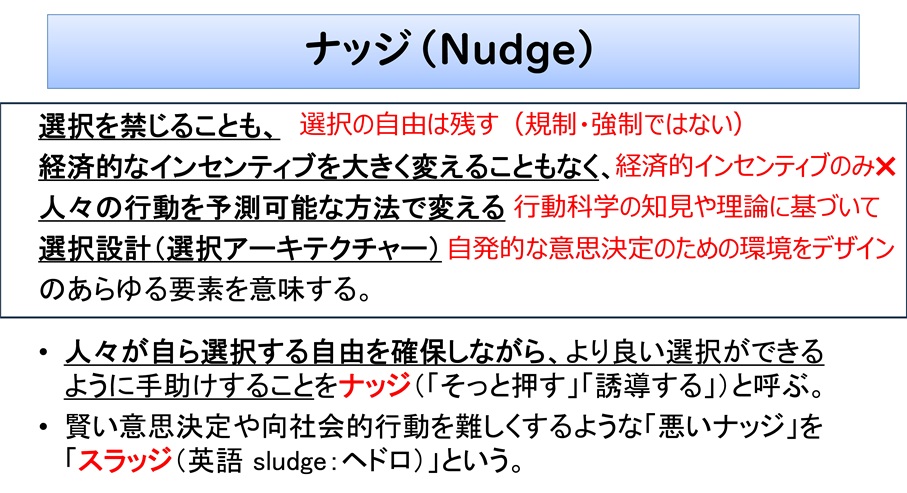

ナッジの定義は次のようになります。

ナッジの一番のポイントは、 “選択の自由を残したまま”行動を促すという点です 。

強制ではなく、自分でより良い選択をできるようそっと後押しする工夫を指します。英語のnudgeには「肘で軽くつつく」「そっと押す」という意味があります。

私たちは、いつも合理的に判断し行動できているわけではありません。たとえば、お菓子を控えようと思っていても目の前にあるとつい食べてしまったり、“○○限定”と書かれた商品をみるとつい買ってしまったりすることがあります。これは、人が持つ時間や情報、考える力には限界があるため、いつも最も合理的な選択ができるとは限らないという、行動経済学でいう限定合理性の一例です。

従来の経済学では、人間が常に合理的に行動すると仮定しているのに対し、行動経済学では、感情や状況、心理的な影響を受けながら意思決定を行なう現実の人間の特徴を考慮しています。

また、先入観や思い込みなどによって合理的な判断から遠ざかってしまう心の働きを“認知バイアス”といい、その研究も進んでいます。近年では、多くの種類の認知バイアスが明らかになってきています。

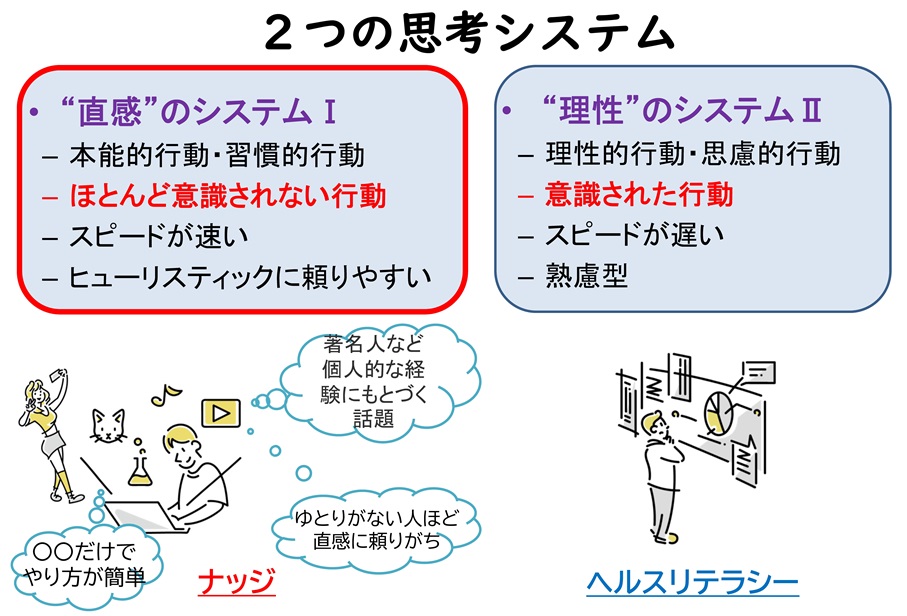

そして、私たちの行動の背景には、異なる機能をもつ2つの思考システムがあります。1つは、瞬間的に直感で処理するシステムⅠ、もう1つは、じっくり考えて理性的に処理するシステムⅡです。日常行動の多くが直感的なシステムⅠによるもので、その影響下では先入観や思い込みなどの認知バイアスが現れやすくなります。

特に、健康への関心が薄い、経済的・時間的ゆとりがない場合は、システムⅠに頼りがちになり、認知バイアスの影響を受けやすくなります。そのため、このような思考特性を踏まえたナッジが役立つのです。

社会で、ナッジはどのような場面で使われているのでしょうか?

代表的なものとして、スウェーデンの地下鉄の事例があります。地下鉄から地上へ出る階段をピアノの鍵盤にすることで、エスカレーターではなく階段を利用する人が66%も増えました。音が鳴る楽しさがあり、楽しさで行動を変える取組みです。

日本では、たとえば、検診の受診を促す際に、メッセージの内容を“受診された方には来年度検査キットをご自宅へお送りします”という案内と“受診されないと来年度ご自宅へ検査キットをお送りすることができません”という案内の2種類を送ったところ、後者を受け取った人の方が受診率が高かったという事例があります。これは、失う痛み(損失)が得る喜び(利得)よりも強く感じるという、損失回避の心理を利用したものです。

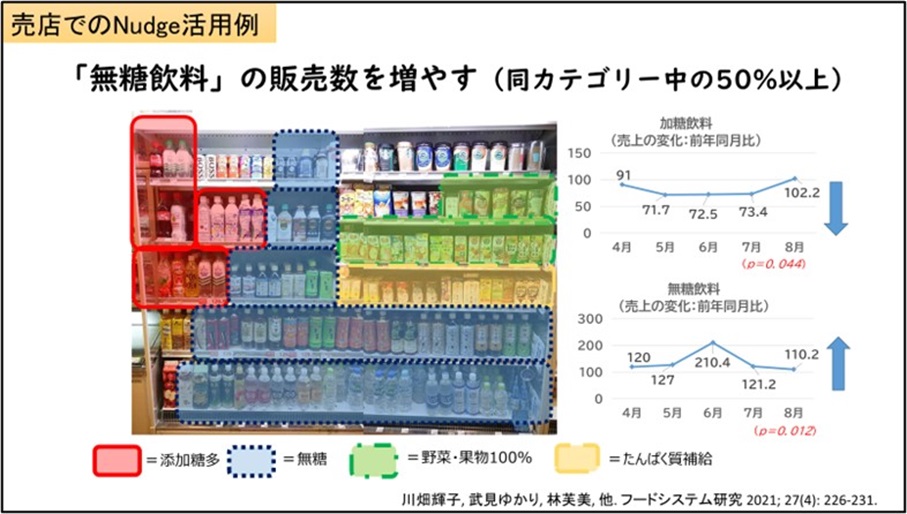

売店での活用例としては、商品の並べ方を変えた取組みがあります。糖類が多い飲料を減らして、無糖飲料を増やすことにより、無糖飲料の売り上げが前年より増えたことを確認できました。

また、カップ麺を食塩含有量の少ない順に並べ、その含有量をPOPで表示したところ、食塩含有量の多い商品よりも少ない商品が選択されるようになった事例もあります。さらに、健康的な食の選択を促すために、お弁当とサラダ等を組み合わせたセットをレジ横で販売したところ、売り上げが増加したという報告もあります。

ナッジを利用することのメリットはなんでしょうか?

先ほどの事例にあるように、メッセージの囲み部分を太くしたり文面を工夫したりする、あるいは商品の配置を変えたりメニューの中で選んでほしいものを目立たせたりするだけなので、手間やコストもあまりかからず実施できることが大きなメリットです。

ナッジを考える際の枠組みはいくつかありますが、その一つが“EAST”という4つのポイントです。これは、簡単(Easy)、魅力的(Attractive)、社会的(Social)、タイムリー(Timely)の頭文字をとったもので、この4つを意識すると実践しやすくなります。また、行動変容に有効だったか、チェックすることもできます。

ナッジを活用する際の注意点やデメリットはありますか?

ナッジには、人が望んでいない方向に選択を誘導されるのではという批判的な見方もあります。そのため、個人の選択の自由を尊重しつつ、その人にとって望ましい選択を後押しする形で活用することが重要です。

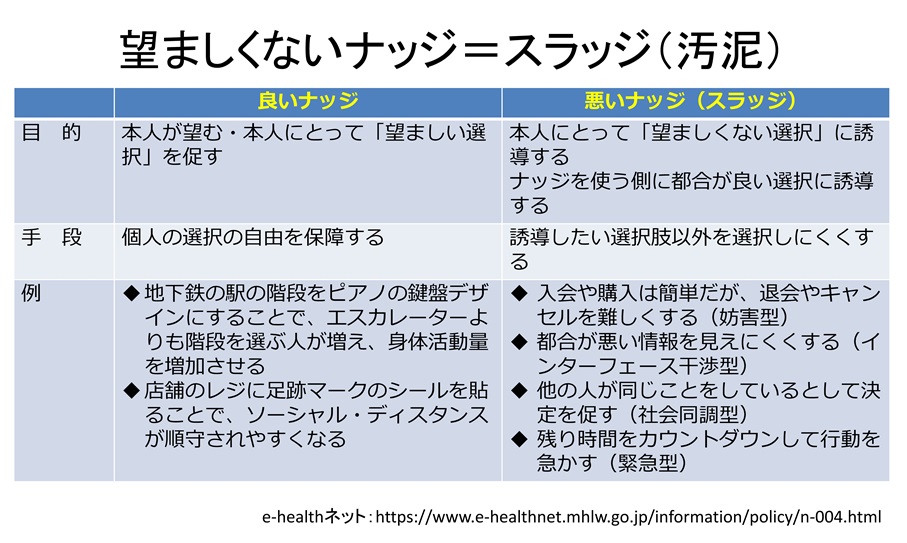

一方で、ナッジには悪い使い方もあります。選択を不便にしたり、望ましくない選択に誘導したりすることで、“スラッジ”と呼ばれます。たとえば、インターネット広告で“×”のマークを押したつもりが意図しないサイトに誘導されたり、入会や購入は簡単なのに、退会やキャンセルが極めて分かりにくいといった例が挙げられます。

ナッジの活用には、倫理観をもって、人々の選択の自由や利益が損なわれないよう配慮が必要です。

インタビューぷらす

―栄養教育×ナッジのおもしろさは?

栄養教育ではその人の食行動を望ましい方向へと変化させていきます。食事は毎日のことです。規制や強制ではなくて、選んだ行動によって楽しいと思ったり、選んだ食べ物がおいしかったりする、そういう選び方ができる食環境づくりに取り組めるのも、ナッジのおもしろさです。

女子栄養大学・女子栄養大学短期大学部は、2026年4月より共学化に伴い、日本栄養大学・日本栄養大学短期大学部に名称変更いたします。