本学教員の研究キーワードは実に多彩です。その中から、まだみんなに知られていない、興味深いキーワードをピックアップしました。学生図書委員による教員インタビューで、研究キーワードを探究していきます。

学びと教育

探究:研究キーワード②「プレシジョン栄養学」

今回のキーワードは、「プレシジョン栄養学」

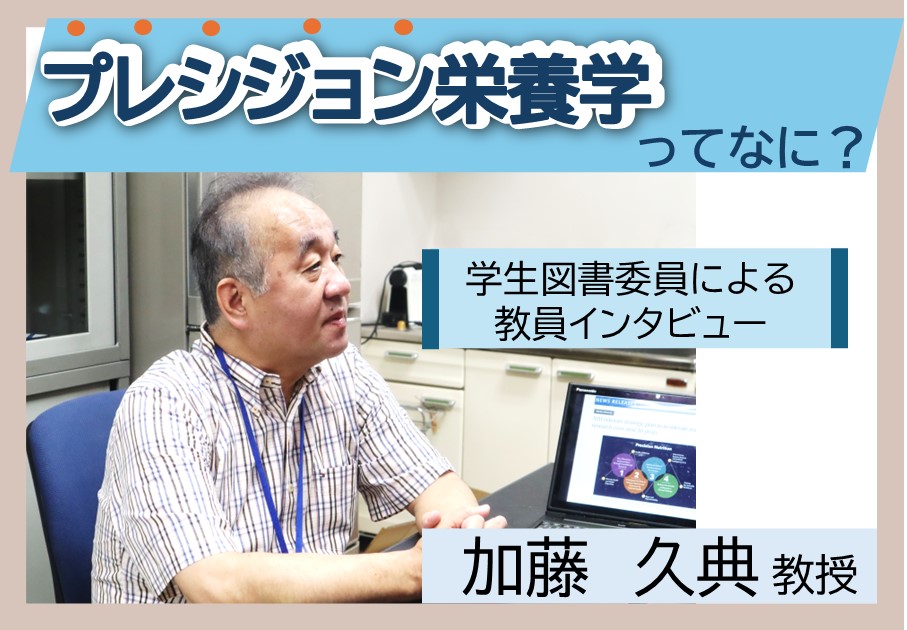

「プレシジョン栄養学」について、学生図書委員が、加藤久典先生にお話を伺いました。

プレシジョン栄養学とは、どのような学問ですか?

プレシジョン栄養学には決まった定義はありません。テーラーメイド栄養学とか、パーソナライズド栄養学とも呼ばれてきました。一人ひとり、それぞれ異なる特徴にあわせて栄養を考えようというものです。もともとは遺伝子や腸内細菌のタイプにあわせた栄養という考えでしたが、さらにその時のその人の状態についても考えるようになりました。

プレシジョンという言葉は、2015年に当時のアメリカのオバマ大統領が“プレシジョン医学”が重要という演説を行ったことで、この言葉が広まり、栄養学の関係者も使い始めるようになりました。

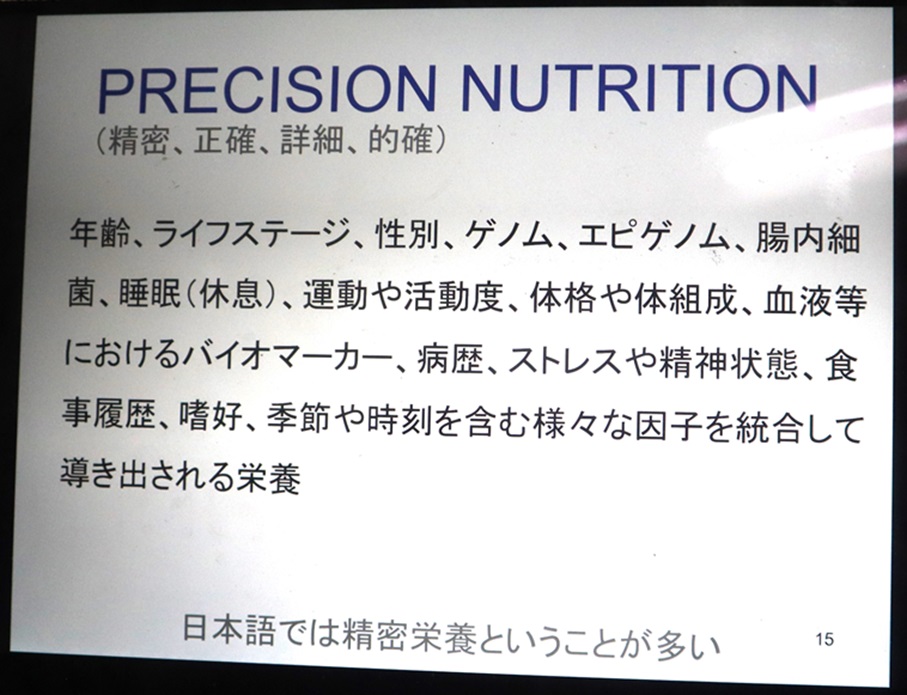

こちらのスライドの内容は、私が書いてみた定義です。

ゲノムのように一生変わらないものもあれば、その時々で変わるものもあり、それらをすべて考慮する必要があります。短くいえば、その人の特徴とその人のその時の状態にぴったりあった栄養ということになります。

ここにあがったすべての要因を考慮するのが理想ですが、これらを全部測り続けることは不可能なので、どれとどれを測れば、その人にとっての最適な栄養を導き出せるか、研究を進めています。

プレシジョンという言葉はあまり聞き慣れないかと思いますが、日本語で「精密栄養学」と表現する人もいます。精密だけではなく、正確、詳細、的確といった意味も含まれるので、私自身はプレシジョンが適しているように思いますが、どういう表現に落ち着くかはこれからです。

加藤先生の研究である「プレシジョン栄養に重要な遺伝子を発見」という記事を読ませていただきました。プレシジョン栄養には睡眠やストレス、季節など、様々な因子があると思いますが、そのなかで飲酒や体格の関連について着目されたのは、なぜですか。

わたしたちは、ひとりひとり特徴や個性が違いますが、その違いの多くは、DNAのもつ遺伝情報の違いによるものです。その違いの代表的なものが、DNAの一塩基多型(SNP)と呼ばれるものです。SNPとは、DNAのA、G、C、Tの配列の中で人によって異なる配列のことで、全部で1,000万カ所くらいあります。

食べ物の嗜好性とか食習慣とかを調べていて、あるものが好きだとか、たくさん食べるとかいうことと、なにかの遺伝子が関連するかを調べたら、お酒の代謝に関連する遺伝子中のSNPが、「甘いもの」、「魚」、「コーヒー」など様々な食品を多く摂取することと関連があることを見つけました。お酒の代謝に関連する遺伝子ですので、一部は飲酒をする・しないということと関係しているのですが、それとは関係なくSNPとの相関がある食行動もありました。

私たちがどういうものを食べるのかということはある程度遺伝子で決まっています。これまでも、ある遺伝子タイプ(SNP)をもつ人はある種の苦みを感じにくいとか、また別の遺伝子タイプをもつ人はパクチーを食べると石鹸を食べているように感じるとか、いろいろなことが見つかってきています。

好き嫌いが変化したり、これまで食べられなかったものがおいしく感じるようになったりということにも遺伝子が関わっているのでしょうか。

遺伝子の配列自体は一生変わらないものなので、変化していくことへの関係は低く、変わらず好き、変わらず嫌いというところに主に関わっていると思います。嗜好が変わっていくところにも関わっているとしたら、面白いと思いますので、今後調べていけたらいいなと思います。

プレシジョン栄養学に今後期待できることや現時点で課題としてあげられていることはなんですか?

期待できることは、皆さんがなにを食べるのが望ましいかについて情報を提供できるということです。

例えば、一昨年に私たちが発表した論文では、ある健康食品を摂取した時に効果のある人とない人がいることについて、効果の有無を遺伝子からある程度説明できるかということを示しました。個人にとってどういう食品を選んで摂取したらより効果的かがわかるようになり、食品産業界にとってもどういう方にどういう食品がおすすめということがわかるようになります。

課題はたくさんあります。一つはその人の身体の状態を簡単に調べていくデバイスを開発する必要があるということ。現在、世界中で研究が進み、私の研究室でも取り組んでいます。

次に、その人がこれまでにどういうものを食べてきているかを、“簡単に”かつ“正確に”測る方法です。要は食事調査なのですが、最新の技術で達成するかが課題です。こちらもものすごく研究が進んでいますが、画像処理とかマイクロデバイスとかいろいろな方法を組み合わせて進められていますが、結局、ここが一番難しいと思います。

最後の課題は、こういう情報が集まってきて、あなたにはこういうものが良いとわかった時にその人の行動をどう変えていくか、ということです。

女子栄養大学・女子栄養大学短期大学部は、2026年4月より共学化に伴い、日本栄養大学・日本栄養大学短期大学部に名称変更いたします。