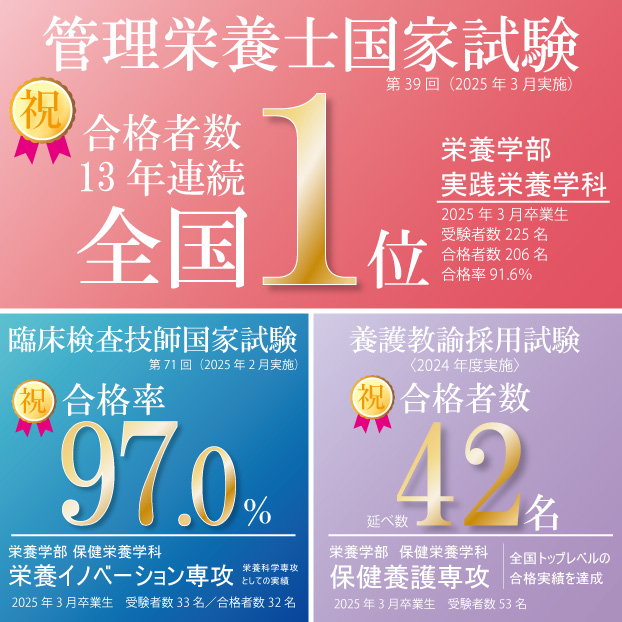

実践栄養学科は、管理栄養士になるための科目のほかに、プロフェッショナル科目群という管理栄養士資格をさらに発展・充実させるため、5つの系統に分けた科目をそれぞれ3科目ずつ展開しています。

福祉栄養系では、福祉分野で活躍する管理栄養士の仕事について学びます。

ここでの福祉の対象者は主に障がい者と高齢者ですが、傷病者を対象とした医療分野での管理栄養士の仕事も含まれます。

さまざまな福祉現場で働く各分野の第一人者の方々から講義を受け、多様な対象者と摂取方法の「栄養アセスメント(評価・分析すること)」と、実際の調理も学ぶことにより、実践力を養います。学びの一つひとつが命の維持に繋がる科目です。

実践栄養学科

実践栄養学科/プロ科目/管理栄養士/福祉

どの状態の人にも適した栄養と心のケアを

福祉の現場では、栄養摂取が命を左右する

疾病状態になる前の生活者の状態でいかに健康を維持するか。食を通した栄養ケアマネジメントや口腔ケアなどを通じて、高齢者の生活を疑似体験するところから学びます。

例えば、高齢者に多い嚥下障害は、食べ物や飲み物が正しく飲み込みにくくなる状態です。誤嚥を起こすと肺炎につながり、食事を摂ることが難しくなってしまいます。

管理栄養士はその状態で摂取できる食べ物をアセスメントし、いかに適切に栄養を摂取させられるか。適切な状態で食べやすいものを提供することが大切です。もし、食べられないままでいると、体重が減ってしまい、健康状態が悪化する可能性があります。特に、高齢者は一度体調を崩すとなかなか回復しづらく、元気を取り戻すのに時間がかかります。食を通じた栄養の補給が、まさに命を繋ぎます。

福祉栄養での学び

実習では、高齢者の疑似体験や嚥下調整食の調理や口腔ケアの体験のほか、高齢者施設での実習で栄養マネジメントを学びます。

嚥下調整食を、対象者の状態によってどの段階の嚥下食を提供するか、を見極めるのも管理栄養士の大事な仕事です。現場で実際の対象者のケアやアセスメント、さまざまな調整食の調理と提供などを体験して学びを深めます。また、実際に施設の高齢者との交流を通じてコミュニケションの方法も学ぶことが出来ます。

「食は命なり」。生活の中で、全ての人に適した栄養を

傷病者を対象とする医療分野での管理栄養士の仕事と重なるところも多くありますが、福祉栄養の対象はあくまでも生活の場での栄養です。障害のある人や高齢者の方の状態に合わせた栄養摂取で、健康なうちに元気を維持できるようにするのが目的です。

「食は命なり」とは、創設者香川綾が遺した言葉です。食べることは生きることそのもの。障害や疾病はいつなるかわかりません。そして高齢化は自分の祖父母や親兄弟、いずれは自分自身にもやってきます。

福祉栄養は全ての人に関わりがあり、どんな職業に就いても生涯において活用できる分野です。

お話を聞いた先生

▲府川 則子 先生

【キーワード】

高齢者の臨床栄養,CKD,フレイル,サルコペニア,摂食嚥下