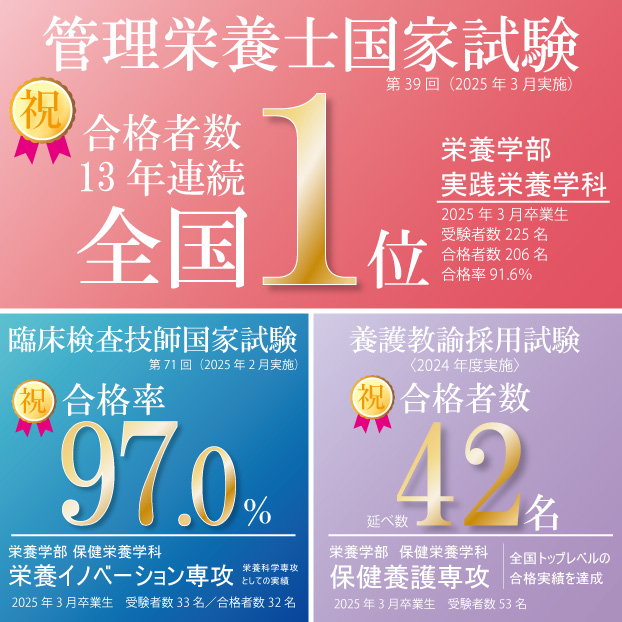

栄養イノベーション専攻

調理学研究室

駒場千佳子 専任講師

調味パーセントで健康的でおいしい料理を!

計量カップやスプーンを使ったことはありますか?

女子栄養大学のインスタのアイコンをご存じでしょうか。計量カップ、スプーン、レシピカード、大学の3つのキャラクターのイラストが描かれています。計量カップとスプーンは、女子栄養大学の創立者である香川綾先生が考案したものです。学園の創成期に、著名な専門家の料理を研究・学ぶ歳に、専門家が調理するところで、その都度使った料理を計量、記録し、データ化しました。すなわちどのくらいの重量の食品に、どのくらいの量の塩やしょうゆ、みそなどの調味料を使っているかを割り出したのです。それを調味パーセントと呼びます。料理にあまり慣れていない人たちが、おいしくて健康的な料理を再現する際に、料理のものさしとして、計量カップやスプーンを使って調味パーセントを活用するメリットは、多くあります。数値で味付けをとらえることで、初めての材料でも失敗しにくくおいしくできること、少人数分でも大人数分でもおいしくできること、誰でもいつでも同じ味付けを再現可能であったり、よい味付けの目安になります。

調味パーセントと栄養データサイエンスの活用

調味パーセントは、塩分だけでなく、煮物に使う砂糖やみりんなどの糖分にも使います。汁物や煮物、焼き物などの調理法の分類で、おおまかに基本となる数字がありますが、これらの数字はずっと同じではなく、時代に合わせて変化してきています。例えば、みそ汁はだしの0.6%塩分で味付けをするとおいしいのですが、これも30年ほど前は0.8%塩分でした。このような調味パーセントのデータ蓄積の活用は、栄養データサイエンスが得意とするところです。食品や料理には未だ活用されていないデータが沢山あり、今後どんどん活用が広がることが期待されます。

時代と共に変化する調味パーセント

※汁物はだし、煮物はだし以外の食材に対して調味%を計算する。

調味パーセント活用のメリット

・初めての材料でも失敗しにくく、おいしくできる

・少人数分でも大人数分でもおいしくできる

・誰でもいつでも同じ味付けを再現可能

・よい味付けの目安(味のものさし)

・健康な食生活の実現は料理をつくれるほうがいい

・調味料を摂取量として把握できる

生活習慣病の「予防」は、食生活から

先生からヒトコト

▲駒場 千佳子 先生

調理学は、食品学などだけでなく、人間の体の中で食べたものがどうなるのか、それぞれの食品の成分はどのように働くのか、何をどれだけ食べたらいいのか、多くのことが関連しています。それに加え、栄養データサイエンスを活用することにより、人々の健康に貢献することができます。