栄養イノベーション専攻

食物科学研究室

日笠 志津 教授

素朴な疑問から食品中のビタミン含量を調べてみたら!?

食品の栄養成分含量

食品の栄養成分含量を知る手掛かりとして、わが国では日本食品標準成分表(以下、成分表)が活用されています。その収載値は、原則1食品1標準成分値(一つの食品の一つの成分に対し、一つの含有量)で示され、『国内において年間を通じて普通に摂取する場合の全国的な代表値を表す』と説明されています1)。

季節で変わる成分含有量

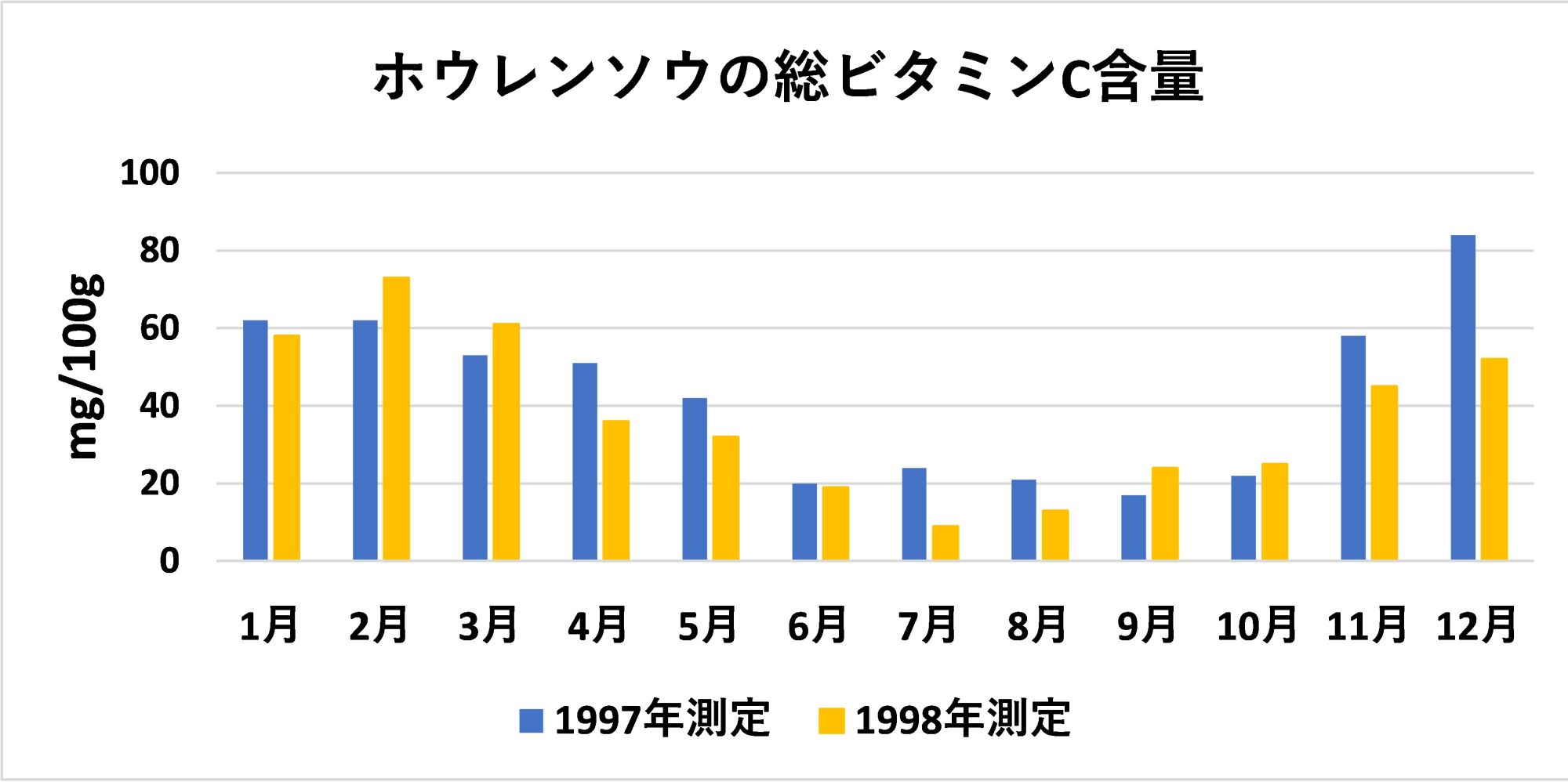

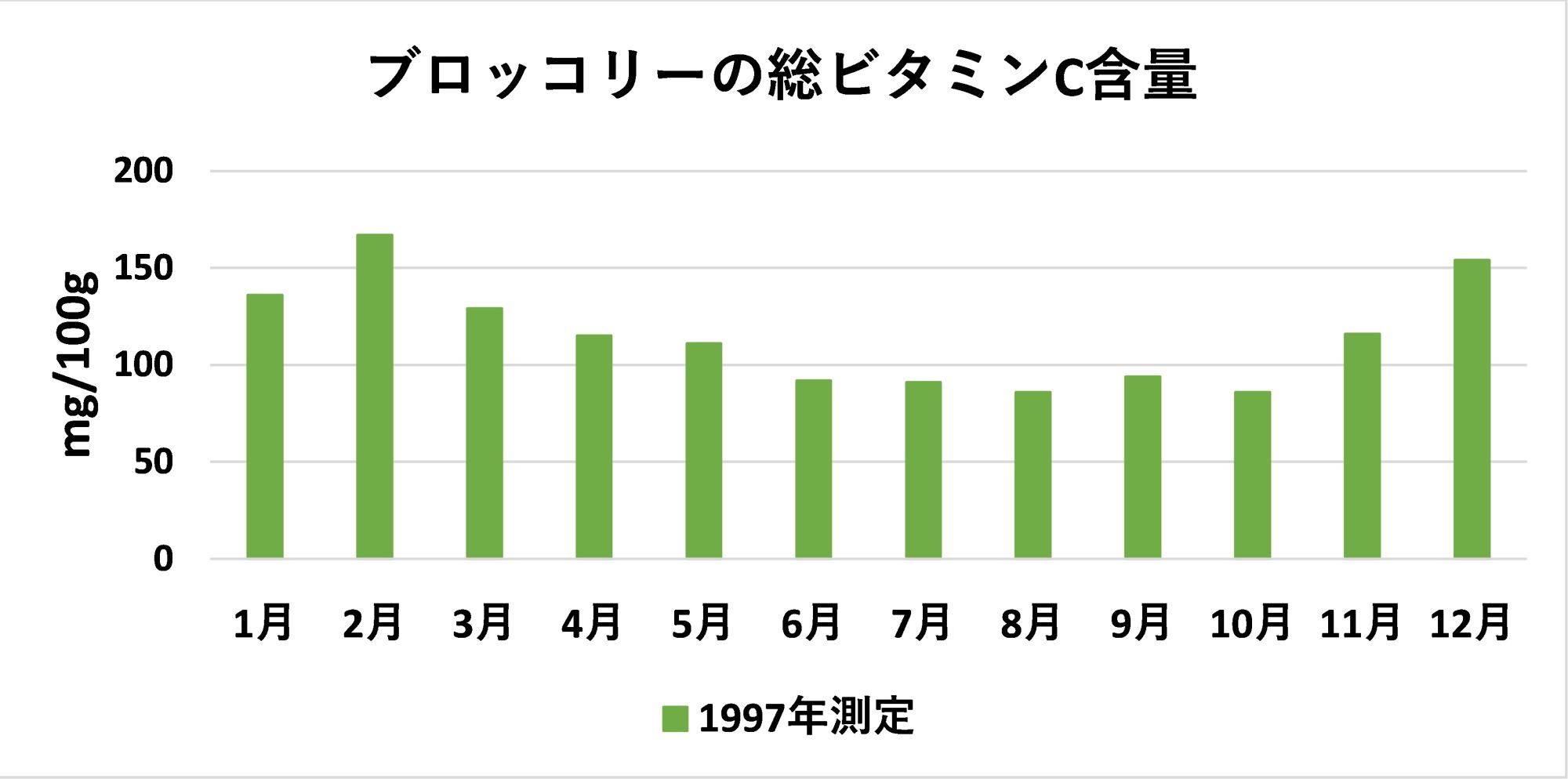

野菜には、出回り期(いわゆる旬と呼ばれる時期)がありますが、多くの野菜が年間を通じて販売されています。出回り期とそれ以外の時期で栄養成分に差はないのだろうか、そんな素朴な疑問から十数種類の野菜について、カロテン、ナイアシン、ビタミンC、数種のミネラル類の測定が本学で行われました。その結果、一部の野菜のビタミンC含量に明確な季節変動が観察されました。その一つがホウレンソウです。旬の冬期と旬をはずれた夏期では、8倍以上の差がみられる月もありました2)3)。ブロッコリーにもきれいな季節変動が観察されましたが、最大値と最小値の間に2倍の差はみられていません。この結果を受け、最も顕著な差を認めたホウレンソウでは、成分表の2015年版以降、1食品1標準成分値の原則を破り、通年平均値に加え、夏採りと冬採りの成分値が収載されるようになりました。

野菜成分の年間変動を調べたこれらのデータは、本学卒業生が卒業研究として丁寧に分析し、時間をかけて蓄積していったものです。次は皆さんが、身近な疑問を探求しつづけることで、何かを変えるきっかけを作ることになるかもしれませんね。

≪参考文献≫

1) 科学技術・学術審議会資源調査分科会.“日本食品標準成分表(八訂)増補2023年”.文部科学省(別サイトへ). (参照2024.10.7)

2)辻村他.出回り期が長い食用植物のビタミンおよびミネラル含有量の通年成分変化〔1〕. 1997 , 71(2), 67-74

3)辻村他.出回り期が長い食用植物のビタミンおよびミネラル含有量の通年成分変化[2]. 1998 , 72(11), 613-317

先生からヒトコト

▲日笠 志津 先生

「食」に関心のある皆さん、特別ではない日常に研究の種を見つけ、一緒に調べてみませんか?