現在の女子栄養大学短期大学部は、国の制度創設により短期大学が認められるようになった1950年に、女子栄養短期大学として開設されました。それから70年以上にわたり、栄養学の学びを提供し続け、多くの栄養士を育て、社会に送り出してきました。

本学の建学の精神は「食により人間の健康の維持・改善を図る」。栄養学を生活にいかす実践力を重視した学びが特徴です。

![[短期大学部]本学の学びの魅力をテーマに座談会を開催](/uploads/2024/06/20240618142504.webp)

短期大学部

[短期大学部]本学の学びの魅力をテーマに座談会を開催

短期大学部は昨年度、本学が目指す栄養士像や身につける実践力について、改めて整理を行いました。今年4月に松田副学長が着任し、1月に就任した豊満学部長とともに、学びの魅力を積極的に発信する体制も整いました。今回はそのキックオフとして、松田副学長、豊満学部長、藤原准教授が、学びの魅力を語り合い、その内容を紹介します。

2年でも栄養学の学びはきっちりEIDAI流。

松田:本学が目指す栄養士像とは、どういうものでしょうか。

豊満:建学の精神にあるとおり、食を通して病気の予防や健康の維持に取り組む人材を育てること。具体的には、なにをどれだけ食べるかということともに、人間の食事はエサではないので、おいしく楽しく食べることを提案できる栄養士の育成を目指しています。

藤原:本学の学びは、まずは自分の食生活を振り返り、見直し、健康を維持できる食生活に変えていくことから始まります。そうした実践が、将来的な健康や幸せにつながります。在学中は、まだ栄養士の卵ですが、身につけた知識や技術の実践を、自分から家族に広げ、家族のみんなが健康で幸せになる。卒業後、就職してからは、栄養学の専門的知識や技術をいかし社会に貢献する。入学した時からそうした姿を目指しています。

松田:本学には「実践栄養学演習」という独自の科目があります。創立者が提唱した「四群点数法」というわかりやすい食事法を使って、食事記録をつけ、栄養素摂取量や食品群別摂取量の過不足など自分の食生活を評価し、どういう食べ方をすればよいかを考え実践する、ユニークな授業です。

また、今年度から新入生のオリエンテーションの時に、新たに「栄養士概論」の授業をスタートさせました。栄養士がどういう仕事か、イメージをもって学び始めることができます。

短期大学部副学長 松田早苗教授(専門:栄養学)

基礎から応用へ、自分の食事管理から他者の食事サポートへ。EIDAI流の学びで自分らしく成長する。

松田:学ぶべき知識には基礎と応用があります。私が担当する栄養学や藤原先生が担当する食品学は基礎の科目ですが、基礎は難しいという印象があって学生たちには敬遠されがち。基礎の理解が応用への理解につながることをしっかり伝えるようにしています。

豊満:私は調理学を担当していますが、食材にどういう栄養素が含まれているか、どういう栄養素が組み合わさると吸収が促進されるのか・阻害されるのかなど、食品や栄養素に関する知識がないと、調理操作の理解には至りません。でも1年前期の講義科目を習得したら、それを調理に応用でき、ひいては自分の健康管理が、ほぼほぼできるようになりますよ。

松田:短大の場合、2年の夏休みに、実際に給食施設で実習を行う校外実習に行くので、おおよそ1年半で栄養士に必要な知識や技術を習得しなければなりません。このため、コンパクトで効率的に学べ、実践力が身につくカリキュラムを整えています。

豊満:それを支えているのが四群点数法です。4つの群の食品を組み合わせることで、主食、主菜、副菜の料理が揃い、不足しがちな栄養素も確保できるので、簡単で便利。これをしっかりマスターすれば、自分や家族までの食事管理ができるようになるはず。

松田:1年の後期には、ライフステージ栄養学や臨床栄養学、臨床医学、栄養指導論といった応用科目を学ぶことで、他者への栄養に関する知識が深まっていきます。

藤原:また、1年の後期には実験・実習が増えます。前期に講義科目で学んだ知識を自分自身で実際に試して確かめることができます。

豊満:いろいろな実験・実習を通して試行錯誤や失敗を経験することで調理の効率は一気にあがりますね。段取りも見違えるほどよくなります。

藤原:グループで作業をするので、チームワークも身につきますね。

松田:実験・実習ではどうすれば時間内に効率的に進められるかも学びます。

豊満:調理実習だけでなく、いくつもの実験・実習を経験して、スキルが積みあがっていく感じです。

藤原:協力してやらないと遅くなる、片付けは並行してやった方がいいなどと、みんなが認識して取り組むことで、行動が変わっていきます。

豊満:効率的になってくると、自分のことしか見えなかった学生が他者への配慮もできるようになります。調理実習でも1年次に4品しか作れなかったのが2年次では同じ時間内に6品作れるようになり、自分たちで考えて手際よく進めることができます。

短期大学部学部長 豊満美峰子教授(専門:調理学)

松田:先日2年生の前期の調理実習を見学したのですが、ほんとうに効率がよく、こんなに上達するのだと驚きました。

藤原:学生たちは調理実習室を自分の部屋といってもいいくらい、見事に使いこなしています。私の担当する食品加工実習のときは、学生から実習室の使い方を教えてもらっています。

豊満:調理実習室で実験実習に取り組む時間は2年間で350時間以上です。1年の前期は大変ですが、1年後期や2年生ではこんなに伸びるんだと実感します。

藤原:吸収力がすごいですよね。

実際に働き出すことで、短大での学びはさらに深まる。ここでの学びは社会での実践につながる学び。

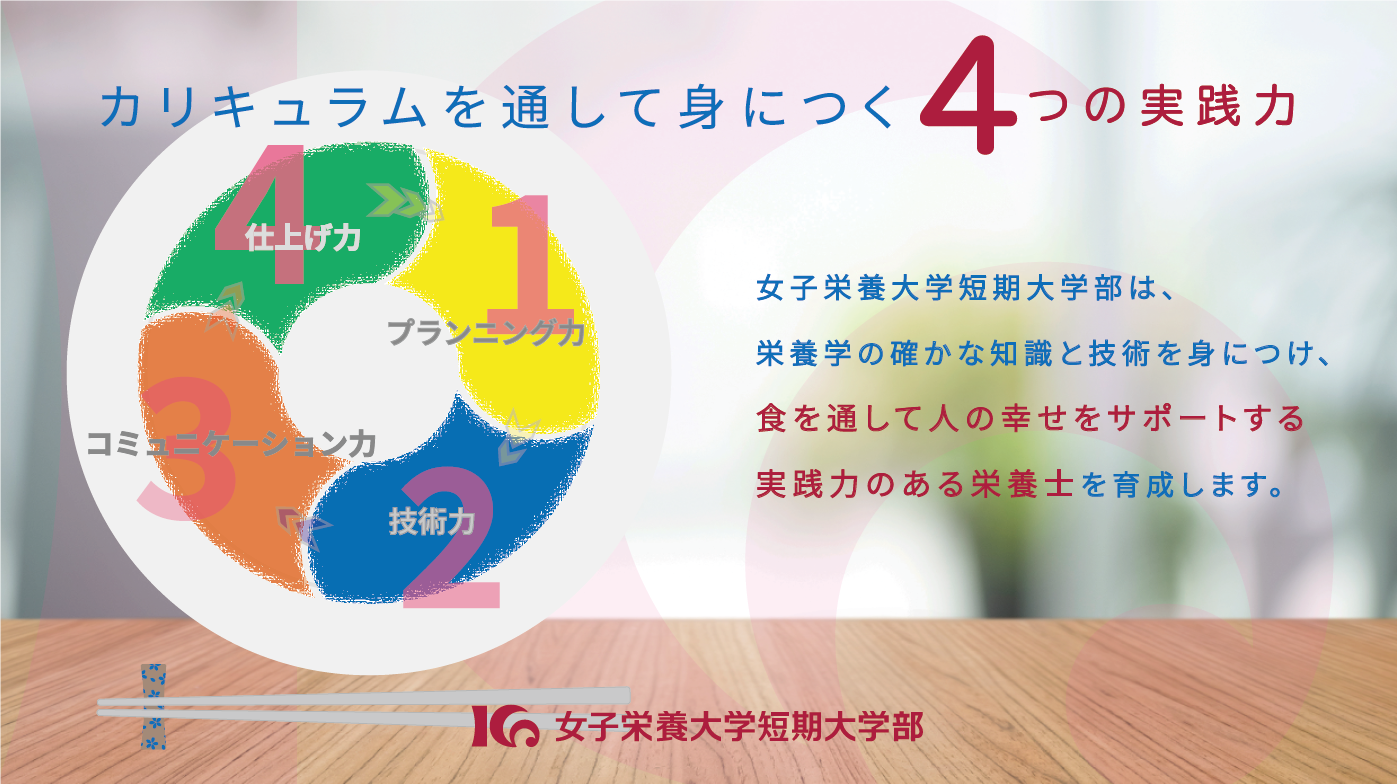

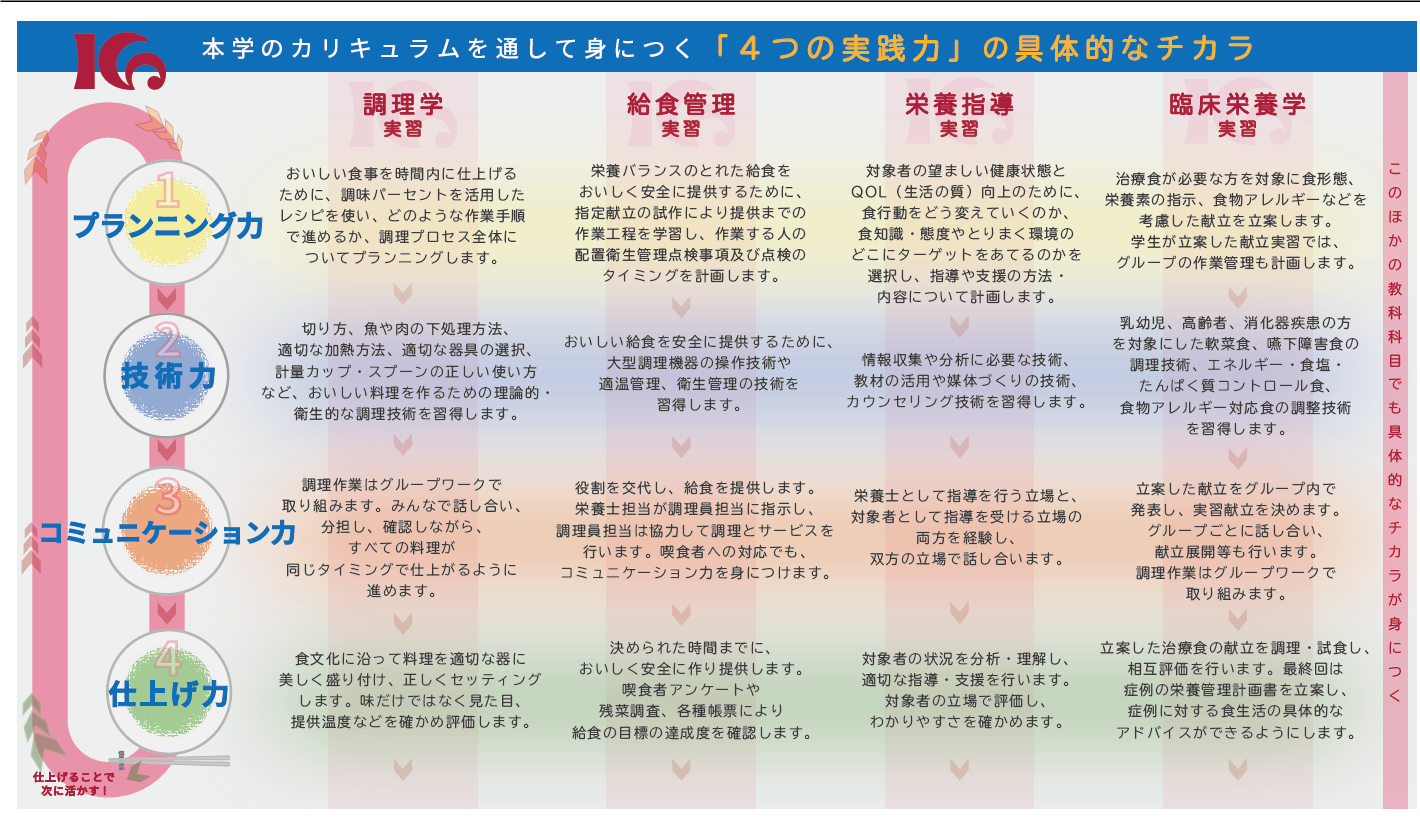

豊満:実践力は、技術力だけを指しているのではなくて、プランニング力も含まれます。

藤原:コミュニケーション力は、様々な実験・実習のグループワークを通して磨かれます。いろいろな人とグループになるので、意見が異なる人や苦手意識のある人との関わり方も工夫できるようになります。社会人入学の学生もいるので、年齢の異なる人とのコミュニケーションも自然に身についていきます。

松田:コミュニケーション力は社会に出たときに役立つ重要なスキル。職場では様々な職種の方と連携することになりますし、保育所だったら子どもや保護者の方、病院だったら患者さんやご家族といったように、人とのかかわりも多様です。

藤原:手際が良くなることはプランニング力とも関わってきますよね。作業の見通しをもつことで、段取りもよくなります。

豊満:実験・実習によって内容は異なりますが、プランニング力、技術力、コミュニケーション力、仕上げ力といった実践力が身につく内容になっています。

松田:実験でも、目的や方法、器具の使い方を理解した上で、グループワークで作業を進め、結果をまとめていくので、4つの実践力が身についていきます。

豊満:卒業生からは、仕事でやっているうちに短大で学んだことを思い出し復習することで、その重要性に気づくし、スキルも身についてくるという話を聞きます。

松田:栄養学をとりまく学問は日進月歩です。短大で学んで終わりではなく、常に新しい知識や情報をキャッチすることを心がけてほしいと学生には伝えています。

豊満:社会に出て栄養士として働き、さらに管理栄養士を目指す学生も多くいますね。

松田:卒業後、管理栄養士になるための学びのサポートがあるのも、本学の特徴です。本学の生涯学習センターでは管理栄養士国家試験合格対策講座を実施していて、本学の教授陣が講師となっています。管理栄養士を目指す卒業生たちもそこで学んでいます。

▲女子栄養大学短期大学部が目指す栄養士像とカリキュラムを通して身につく4つの実践力

教職員の仲がいいから、「今」を充実させられる。

松田:教員の専門性は実に高いです。また、プロフェッショナルとしての実務経験のある教員も多いので、学問を実学としてとらえ教育できている強みがあります。

豊満:うちの先生方は皆、まじめで誠実ですよ。

藤原:そのなかに楽しさやユーモアも感じられます。少しでも興味をもって学んでもらえるように、教員たちはおもしろい授業にしようと、がんばっています。

豊満:学園広報課との連携で学外からの講演や取材の依頼に対応することも多く、おかげでそうした取組の社会的背景を学生たちに伝えることもできているかなと思います。

藤原:教員同士の距離も近いし、学生との距離も近いです。

豊満:学生に人気の選択科目「専門調理学実習」では、学生の希望も取り入れ、第一線で活躍しているレストランのシェフを講師にお招きしたり、駒込キャンパス内のパティスリー「プランタン」のパンを監修している専門学校の教員に製パン実習担当をお願いしたり。学生目線でのリニューアルも行っています。

松田:教員同士、仲がいいのも特徴です。さばさばした感じの仲の良さです。

藤原:仲良くできるのは、お互いの専門性を認め、リスペクトし合っているからだと思います。

短期大学部 藤原しのぶ准教授(専門:食品学)

松田:関連する授業の内容に重複がないように、でもつながりや特徴はいかされるように、工夫しあっています。また、学生が混乱しないよう、授業は違っても、表現や用語の統一を図ることをお互い心がけています。

豊満:この4月から松田先生が副学長になられて雰囲気も変わってきたように感じます。

松田:教員のモチベーションが下がってしまうと、日々の教育に影響するので、ポジティブな言葉で話すようにしています。

藤原:松田先生は、教員がモチベーションを保てるよう様々な面でサポートしてくださっています。

豊満:いろいろなことを相談しながら、進めることができています。

松田:先生方にはすごく協力してもらっています。様々な意見をいただくので、それが実現できるようにしていきたいと思っています。

都内で学べる学びの環境は良好!どれもコンパクトで機能的。

松田:他の短大に比べても、実験機器は充実しています。骨密度計や糖尿病の判定に使うヘモグロビンA1cの測定器具なども備えています。

豊満:五感を使って食品のおいしさを評価する官能評価室のブース数が多いのも特徴の1つです。

藤原:さまざまな研究分野で使用される分光光度計の数も多いです。食品学実験では食品中のリン量の測定、栄養学実験実習では尿中のクレアチニン量の測定など、いろいろな実験で利用されています。充実した実習内容に見合う機器や設備が整っています。

松田:教務担当の職員が、とにかく親身です。

豊満:学生が一番先に名前を覚えるのも教務の職員です。就職のサポートも丁寧。面接の練習などは、できるようになるまで繰り返し行ってくれています。

藤原:学生の欠席が続くと、すぐに連絡をとって状況を確認してくれます。学生たちは日頃からよく教務に行って職員とのなにげない会話を楽しんでいるようです。

松田:最近は教務にも遊び心が芽生えて、クリスマスやイベントのとき、試験が終わったときなどに、メッセージボードを作成して学生たちが通る廊下に置いて、心を和ませてくれています。

豊満:学食では、栄養バランスのとれたおいしい定食が提供されています。ビタミンB1や食物繊維など不足しがちな栄養素がとれるように、主食は胚芽精米です。献立や栄養素量が掲示されていて、レポートの参考にしている学生もいます。

藤原:学食も重要な学びの場のひとつとなっています。

豊満:プランタンも人気です。

藤原:専門学校生が作ったケーキを販売している日は、行列ができます。短大生もそのおいしさに魅了されていて、新商品を教えてくれることもあります。

松田:なんといっても駅から近いという立地の良さがあります。JR山手線の駒込駅や南北線の駒込駅から歩いて数分。街全体も落ち着いた雰囲気です。

豊満:都心なので、授業でメニューを紹介すると、すぐにそのお店に行って試食してくる学生もいます。

松田:都内で学べ、場所も人も安心できる。施設設備はコンパクトで機能的。学びの環境にはささやかな魅力がいくつもあります。オープンキャンパスなどで施設見学ができますので、ぜひ一度、本学の学びを体験してみてください。

松田副学長 メッセージ

急速な少子化は短大教育のあり方にも影響を及ぼしています。ピンチをチャンスに変える。こういう時だからこそ、今まで取り組んでいないことにもチャレンジしていけると思っています。

なにより大切なのは、学生の皆さんはもちろん、教職員みんなが健康であること。教職員が元気でないと、丁寧な教育も研究も、十分な学生サポートも実行できません。みんなの様々な思いを実現できるように、リードしながら支えあいながら、魅力ある学びを追求していきます。

豊満学部長 メッセージ

私自身女子栄養大学の卒業生ですが、自分や家族が健康で幸せに過ごせるための知識・実践力が身についたと実感していて、それを学生の皆さんや社会に広めたいと思っています。

本学では食に関するいろいろな分野のスペシャリストの先生方が、力を合わせて学生の実践力をつけるために頑張っています。2年で栄養士の資格を取った後は、美味しく健康的な給食の提供はもちろんのこと、商品・レシピの開発や品質管理、もっと勉強したければ学内編入など本学ならではの進路があります。

学生たちには「美味しくて健康的な食生活をプランニングできる」スキルを本学の学びでしっかり身につけて、羽ばたいていって欲しいですね。