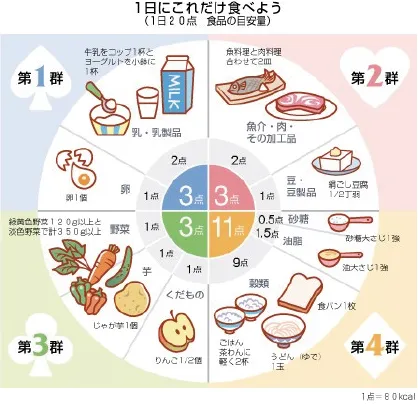

本学の創立者香川綾は、病気にならない食生活の実践ため、すべての食品を栄養素の特徴に従って4つに分類しました。1食品ですべての栄養素を含む完璧な食品は存在しませんが、4つの分類から偏りなく食品をとることで、健康的な食生活を実践することができます。現在、この四群点数法は本学の学びの礎になっています。

学びと教育

香川綾/栄養学/女子栄養大学/女子栄養大学短期大学部

日本栄養大学の礎、四群点数法

栄養素は多種多様

人が生きるために必要となる主要な栄養素の種類は、大きく分けてたんぱく質、炭水化物、脂質、ビタミン、ミネラルの5つです。しかし、ビタミンはB1、B2・・・等のようにいろいろな種類があり、ミネラルにもカルシウム、鉄、リン・・・等が存在します。従って、私たちが普段摂るべき栄養素は、軽く見積もっても30種類近くになります。

どの食品をどう組み合わせる??

5つの栄養素をパーフェクトに含む食品は、自然界にはありません。そのため、私たちは「食事」という形で食品を組み合わせ、さまざまな栄養素を摂取しています。さて、「どの食品をどう組み合わせて食べたらいいか」ですが、一つ一つの食品について、栄養素を考えて組み合わせていたのでは大変です。そこで、「四群点数法」で、食品の摂り方について学びましょう。

バランスの良い食事を摂るには?

四群点数法では、世の中のすべての食品を含まれる栄養素の特徴に従って4つの群に分類しています。1食品ですべての栄養素を含む完璧な食品は存在しませんが、4つの群から偏りなく食品をとることで、数多くの栄養素がバランス良く摂取できてその結果完璧になるといった仕組みです。

4つの食品群

第1群

牛乳、ヨーグルト、チーズなどの乳・乳製品には、ビタミンC以外のあらゆる栄養素が豊富に含まれます。特に多いのはカルシウム、ビタミンB2、ビタミンA、良質たんぱく質、脂質などです。乳・乳製品に含まれるカルシウムは、小魚などに含まれるカルシウムと違って吸収率が高いのが特徴です。卵も第1群の食品です。1羽のひよこが生まれるほど、乳と同様にビタミンC以外のあらゆる栄養素を含んでいます。特に、良質たんぱく質、ビタミンA、ビタミンB2などの栄養素を補給する上で優れています。このように、第1群は、多くの栄養素をまんべんなく含む食品をまとめています。

第2群

魚介、肉には、良質のたんぱく質が豊富に含まれます。また、ビタミンB1、B2の供給源ともなっており、豚肉はきわめてビタミンB1の多い食品です。また、魚介・肉に含まれる鉄はヘム鉄といい、野菜や穀類に含まれる鉄よりも吸収率が高いという特徴があります。さらに、魚介にはカルシウムの吸収を助けるビタミンDや、血中脂質を低下させる多価不飽和脂肪酸といった栄養素も豊富に含んでいます。豆および豆製品(豆腐、納豆、湯葉など)は、良質たんぱく質、鉄、カルシウム、そして魚介・肉には含まれない食物繊維の供給源となります。あずき、いんげん豆など大豆以外の豆も第2群に含まれますが、大豆に比べてたんぱく質は少ないため、大豆を中心に摂取すると良いでしょう。

第3群

ほうれんそう、にんじん、ピーマンなどの緑黄色野菜は、β-カロテン(体内でビタミンAとなる)を豊富に含みます。さらに、ビタミンC、B1、B2、葉酸、鉄なども豊富に含みます。キャベツやだいこん、はくさい、きゅうりなどの淡色野菜からは、食物繊維やビタミンC、B1、B2などが摂取できます。きのこには、ビタミンB1、B2が、海藻にはカルシウムや鉄、β-カロテンが含まれます。芋にもビタミンCや食物繊維が豊富に含まれ、芋のビタミンCは調理によって壊れにくいという特徴があります。果物はビタミンCの給源です。特に、みかんなどのかんきつ類にはビタミンCが多く、りんごやいちごには水溶性食物繊維であるペクチンが多く含まれます。

第4群

穀類はでんぷん(炭水化物)が主成分であり、体内ではエネルギーとなる食品です。また、たんぱく質、ビタミンB1、食物繊維の供給源ともなります。油脂(種実類も含む)や砂糖もエネルギー源です。植物油脂に含まれる脂肪酸は、体内で合成することのできないリノール酸やα-リノレン酸などの必須脂肪酸を含みます。砂糖の主成分はスクロース(ショ糖)であり、他の栄養素を全く含みません。砂糖は、消化・吸収が早く食後の血糖値上昇も急であることから、とりすぎは肥満や糖尿病を招きます。この他、菓子、嗜好飲料、調味料などもエネルギー源であることから、第4群に含まれます。

お話を聞いた先生

四群点数法は、本学の創立者である香川綾先生が考案した食事法です。「栄養素をバランスよく摂取する」というメッセージだけでは、私たちは日々の食生活をどのように改善したらよいのか分かりません。それを食品・食事という形で示すことで、人々がイメージし、実践しやすくしたのです。これは、現在、各国の政府が食事の指標として示しているフードバランスガイド、MyPlate、Food Guide Pyramidなどの先駆けとなるものと思います。「食は生命なり」という言葉を残した香川綾先生の食事法を本学で身に着けることで、自分自身の食生活を日常から見直しつつ、プロフェッショナルとして他者の健康の改善につなげていけるのが日本栄養大学(名称変更届出予定)の学びです。本学で一緒に学んでみませんか?

庄司 久美子 先生

【キーワード】

ワンカーボン代謝、脂肪酸、遺伝子、リプロダクティブヘルス