日本栄養大学では地方自治体や企業との産学連携を積極的に行い、いくつかの研究室では商品開発などが進んでいます。

食文化栄養学科の平口ゼミでも毎年地域や企業と連携し、メニュー考案や商品開発、飲食店マップ作りなどをおこない卒業研究としてまとめています。提案物は栄養面だけでなく、美味しさや見映えなど、マーケティングの要素も踏まえて提供できる強みがあり、連携先の方々にも喜ばれています。

食文化栄養学科

地域連携/食品開発/町おこし

地域や企業に貢献 食文化栄養学科の産学連携

大学との連携で生まれる、新しいメニュー考案や商品開発

食文化栄養学科では入学時に商品開発を希望する学生が多くいます。2年次の必修科目「フードシステム論」で、食料の生産から消費までの流れを学び、その中で地元や地域の農業に目を向け、さらに地域に関心を持つと、3年次の「コース専門科目群」の食の社会文化コースの科目「地域振興論」の授業を選択して、平口ゼミに入る流れがあるようです。

ゼミでの卒業研究は、3年次の後期に始まる食文化栄養学実習で取り組みます。

ゼミとして最初に地域と連携したのは、大学の近隣にある鳩山町の特産品「鳩豆うどん」のPR用に、メニュー考案を依頼された時でした。この時はゼミ活動として3年ゼミ生がメニューを考案し、地元のお祭りで試食を配布しました。

その延長で4年次の卒業研究でも同じ鳩山の鳩豆うどんのメニュー考案に取り組む学生がいて、地元の飲食店や女性グループと連携して、その後1年ほど店頭で提供してもらいました。

産学連携では、メニュー考案をすることもあれば、商品開発をすることもあります。

食文化栄養学科の取り組みとして大手スーパーマーケットとの商品開発では、3年次の学園内留学で身につけた製菓製パンの技術を活かし、スイーツの開発をしています。

学生は商品アイデアだけでなく、パッケージやネーミングの案も出し、それらをもとにメーカーが具現化しサンプルを試食して調整をして、商品が完成します。今年で3年目の取り組みになりますが、若い人の感覚で商品を出していきたいというスーパー側の希望もあり、とても喜ばれています。

「地元や故郷の地域振興につながることをやりたい」

学生は3年次から1年半ほどの活動で成果を出し、その内容を卒業論文にまとめます。毎年、学生各自が希望する地域を選定し、大学の社会連携部署とも連携をとりながら地域の担当者とやりとりをしていきます。

大学は近隣の多くの市町村と連携協定を結んでいるのですが、連携協定を結んでおらず、初めて訪問するところは飛び込みでアポを取り、「はじめまして」から始めます。

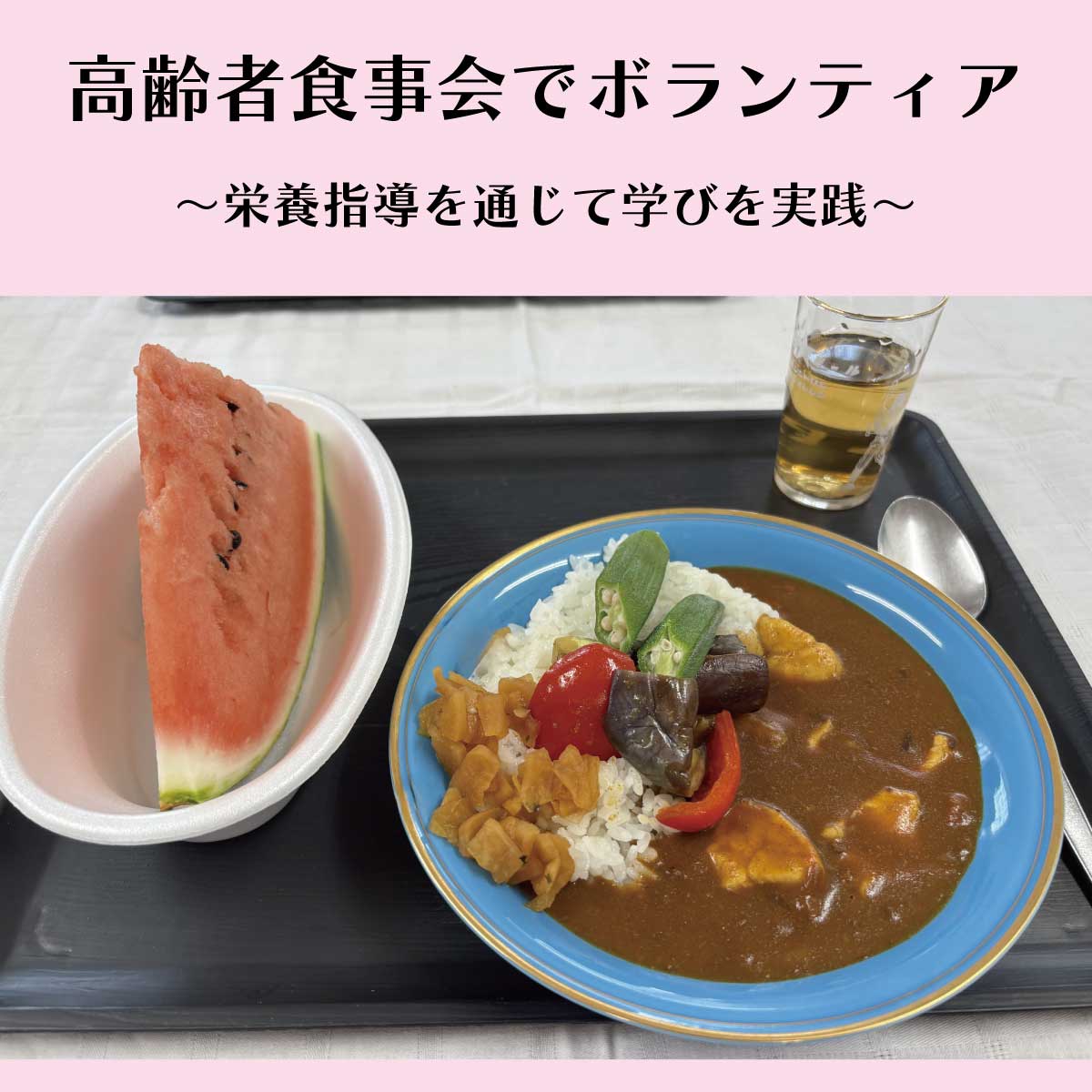

学生の地元三芳町の野菜を使ったレシピを発信したり、鶴ヶ島市の特産品であるサフランを使ったコロッケを作ってお祭りで販売したり、最終的に商品販売までたどり着くこともありました。

最近は地域のイベントに出店する学生も多く、地域や地域の農業を学んで、お祭り当日の1日限りの商品を販売したり、酒造会社と連携してノンアルコールドリンクをキッチンカーで提供した人もいます。

直接お客様と接することで、自分のやっていることが誰かに喜んでもらえ、誰かのためになることを実感できるので、いい体験だと思います。

「今ないものを作り出すワクワク感」から、もう一歩先へ

食文化栄養学科の強みは、栄養を軸にしながらマーケティングもできること。企画書を作って終わりではなく、デザインやパッケージ、ネーミングを考え、写真を撮ってSNSで発信して、「どうやったら売れるのかを」トータルでプロデュースして、実際に販売するところまでできます。地元飲食店に取材に行って、飲食店マップを冊子にして配ったこともあります。

どれも1から作り出す楽しみがあり、地域の期待に応えるやりがいもある活動ですが、もう一歩踏み込んで、起業する人がいてもいいかもしれません。ビジネスアイデアを学生の頃から考えて、卒業後に実現できるように後押ししていきたいです。

最近は地域や企業からのご依頼も増えていますので、商品を開発したり発信をしたい、という人は男女問わずぜひチャレンジして欲しいです。

お話を聞いた先生

▲平口 嘉典 先生

【キーワード】

地域振興、地域マネジメント、ローカルフードシステム、農山漁村