養護教諭を目指す学生の中には「自分が保健室の先生にお世話になったので、自分も子どもたちに寄り添える養護教諭になりたい」という人が少なくありません。

担任でも保護者でもなく、「成績」というプレッシャーから切り離された養護教諭と保健室が、学校という社会の中で子どもたちの息抜きになり、拠り所にもなっています。

「社会学」の授業や福祉社会学研究室のゼミでは、フィールドワークを通してさまざまな研究テーマに触れ、社会課題を自ら発見し探究することを学びます。いろいろな環境の子どもたちと関わる、養護教諭としての探究心を養う科目です。

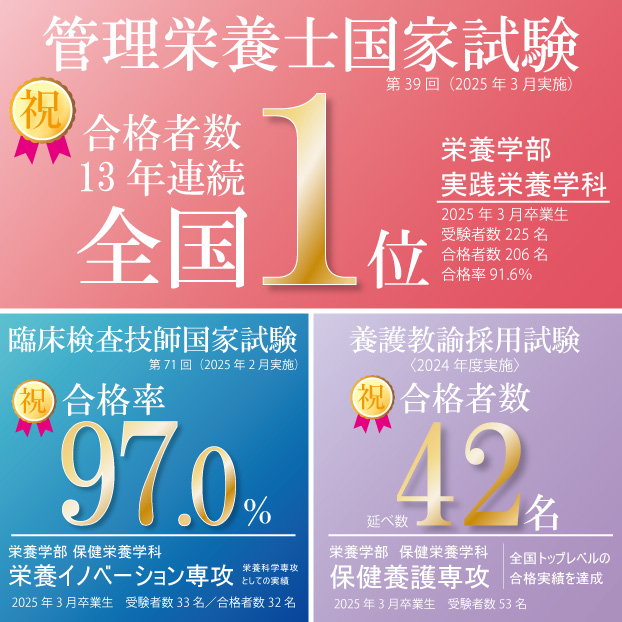

保健養護専攻

保健室/小学校/中学校/高等学校

養護教諭のしなやかな強さを作る「社会学」

社会学で考える保健室と養護

私たちの社会には、身体障害や発達障害、高齢者、児童施設で暮らす子どもたちなど、生活に困難を感じ、支援を必要としている人たちがいます。こうした人たちへの支援は、当事者に直接手を差し伸べるだけではなく、その家族や学校などの環境を理解し、アプローチの仕方や環境の改善などについて考える必要があります。

福祉社会学研究室では、学生それぞれが社会課題を探し出し、実際に当事者の方々と会って話を聞く実地調査を重ねて個人研究を深め、4年次にその成果を卒業論文としてまとめます。

予備調査、実地調査から論文作成まで行い個人研究を深める

実地調査の前には、あらかじめ3ヶ月ほどをかけて予備調査などの準備を行います。研究テーマについて勉強して質問する内容を作成し、当事者の方へのインタビューや現場でのフィールドワークに向かいます。3年次はレジュメの作り方や調査の仕方などを学びますが、4年次は個々が持っている問いを自分自身で深め、自分で研究を計画し、個人研究を行っていきます。

今年度は不登校の子どもたちのための「学びの多様化学校」に行って、スクールソーシャルワーカーの先生のお話を聞いてきました。去年は、虐待などで親と暮らすことが難しい子ども・若者たちが入所している自立援助ホームに行き、その前の年は障害のある方の自立生活の現場に行って話を聞きいてきました。その他、4年生では自分で探求するテーマを決めるので、研究テーマはさまざまです。

さまざまな課題を知り、その人をどう理解するか。養護教諭の土台を作る学び

発達障害や不登校、家庭での虐待など、子どもたちを通じて養護教諭が関わる課題は多種多様です。規模の大きな学校では複数配置やスペシャルサポートルームなどの設置も進んでいますが、将来的には、今は少ない男性の養護教諭が増えることも期待しています。教育現場も多様化していくでしょう。

子どもたちの心と体の健やかな育成を支えるために、それぞれの環境条件の中でどうかかわっていくか。当事者を理解し、生活に触れる社会学のフィールドワークでの学びが、養護教諭としてのしなやかな強さや眼差しにつながります。

お話を聞いた先生

▲深田 耕一郎 先生

【キーワード】

福祉社会学,障害学,質的研究