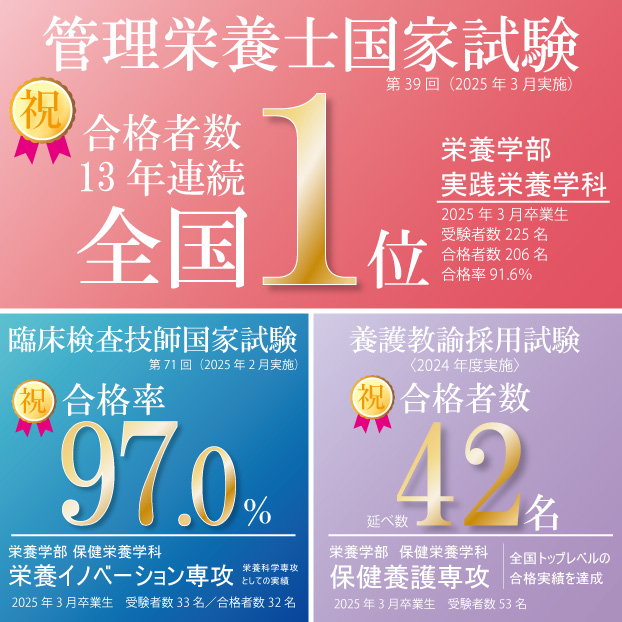

栄養イノベーション専攻

家庭科教育学研究室

小林 陽子 教授

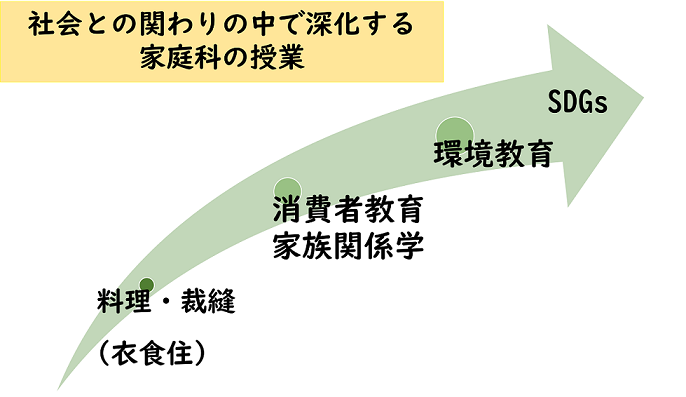

社会との関わりの中で深化する家庭科の授業

家庭科は、戦後、民主的な家庭建設を目指して誕生しました。しかし、その内容は調理や衣服の縫い方が中心でした。ところが、経済が高度成長するにつれて、健康や生命を脅かす四大公害病に代表される産業型の公害や食品公害が発生し、私たちの生活が社会と密接に関係していることが明確になりました。

そのような中で家庭科の教師たちは、子どもたちの生活実態に即した授業を組み立ててきました。その結果、商品の善し悪しを判断し、自立的な消費者を育てる消費者教育が家庭科に導入されました。また、家族構成や家族の機能の変化が進むと、家族関係に関する授業実践が蓄積されるようになりました。1990年代に入って地球環境問題が注目されるにつれて、持続可能な生活を追究する環境教育も家庭科に導入されました。私の研究のひとつに家庭科の授業研究があります。みなさんがよくご存知のSDGsに関して、最近調査を行いました。ここでは、家庭科は以前からSDGsという言葉を使わなくてもSDGs的な授業が行われていたことがわかりました。

つまり、家庭科の授業は、社会の動きと密接不可分な家庭生活をよりよく営むために、時代に合わせて変化しているのです。それは家庭科教師たちが、今、そして将来にわたって、子どもたちに必要な力を見抜き、それらを育成するために、家庭科の授業内容を深化させているからなのです。

実践的・体験的な授業方法

ICTを活用した授業方法

先生からヒトコト

▲小林陽子先生

みなさんも女子栄養大学で、栄養学に強く家庭科教育を深化させる家庭科教師を目指しませんか?