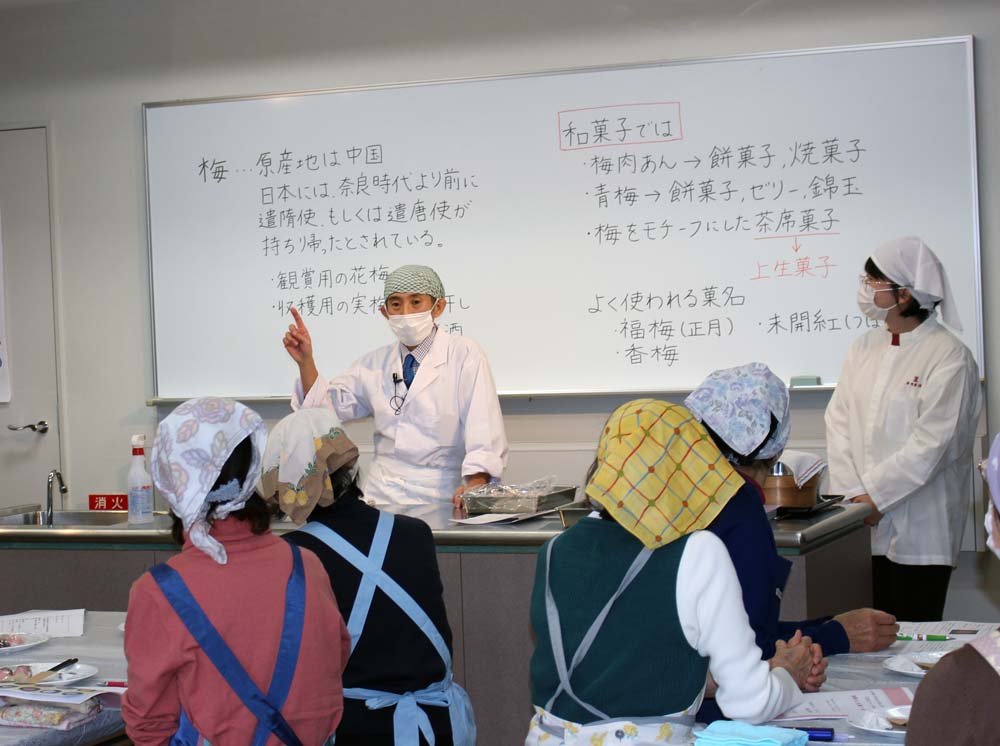

講師の飯島靖博先生と飯島いくみ先生

令和6年11月26日(火)13時30分より、香友会館において、第2回元気はつらつ市民講座が開催されました。テーマは「季節の上生菓子~練切~」。御生菓子司「いい島」店主 飯島靖博先生と奥様の飯島いくみ先生による実演そして練切作りを行いました。明るく楽しく素敵な講師のお話。目をみはる講師の技に、感嘆の声を上げつつ、各自個性的な練切を作り上げることができました。

本日制作した練切はお正月に向けての「福梅」。はじめに「梅」に関するお話。原産地は中国。古代より菓子や薬、縁起物として重宝されてきました。また、歌にも詠まれ親しまれてきました。梅は、奈良時代には上生菓子として柿や桃や杏などとともに利用され、その菓子をイメージした、様々な「菓名」がつけられています。

さらに、上生菓子についての講義。生菓子は和菓子職人が熟練の技術を駆使して、一つひとつ手で作り上げ、季節を感じる趣を取り入れたもの。上生菓子は、上等な生菓子=砂糖がいっぱい入っていて水分が多い(水分30%以上)のお菓子のこと。練切は、白あんをベースに、山芋や砂糖を加えて練り上げた和菓子。練りながらつくることから練切とも呼ばれます。山芋を加えたものでは、薯蕷饅頭などがあります。今日の上生菓子は白練りあんと砂糖を加えて作ったものです。

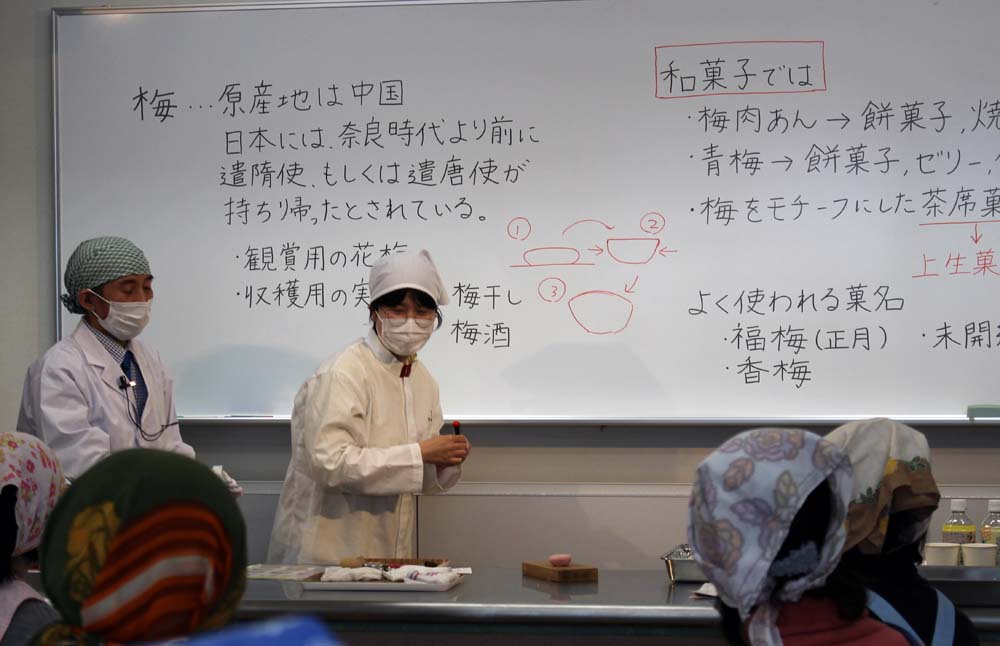

講義の後は先生の実技です。白練切あんを薄紅の練切あんで包み、その包んだ練切あんで、こしあんを包み、形を整えます。菓子の表面を平らなところにおしつけ、円錐をひっくり返した形にもみあげます。スプーンを使って花びらを作り、しべ(おしべ)をつけます。この一連の動作で、あっという間に「福梅」が完成しました。

先生の実技

「福梅」

その後、各自オリジナルの練切を作りました。先生はいとも簡単に作られていましたが、練切を薄くのばす伸ばし方、その厚さ、形の整え方。さらにスプーンで花びらを作るのも思い通りにいきませんでした。試行錯誤しながら、一つ目、さらに二つ目に挑戦。皆さん真剣に、笑顔があふれる中、それぞれオリジナリティーあふれる「福梅」を作り上げることが出来ました。お茶をいただきながら、作品を美味しくいただきました。

最後は先生の技をご披露いただきました。菊や朝顔、薔薇など。次々と出来上がっていく先生の手元を、息を止め、食い入るように見入ってしまいました。できあがった美しい「練切」。お二人の楽しい掛け合い講話や実技も抜群でした。「また、ぜひやって欲しい」と大きな拍手の中、終了となりました。

〔報告 香友会広報部〕