令和7年1月13日(日)13時30分、令和6年度第3回専門家講座がオンラインにて開催されました。ライブ配信の参加者は96名で、後日オンデマンドでも配信されました。

令和7年1月13日(日)13時30分、令和6年度第3回専門家講座がオンラインにて開催されました。ライブ配信の参加者は96名で、後日オンデマンドでも配信されました。

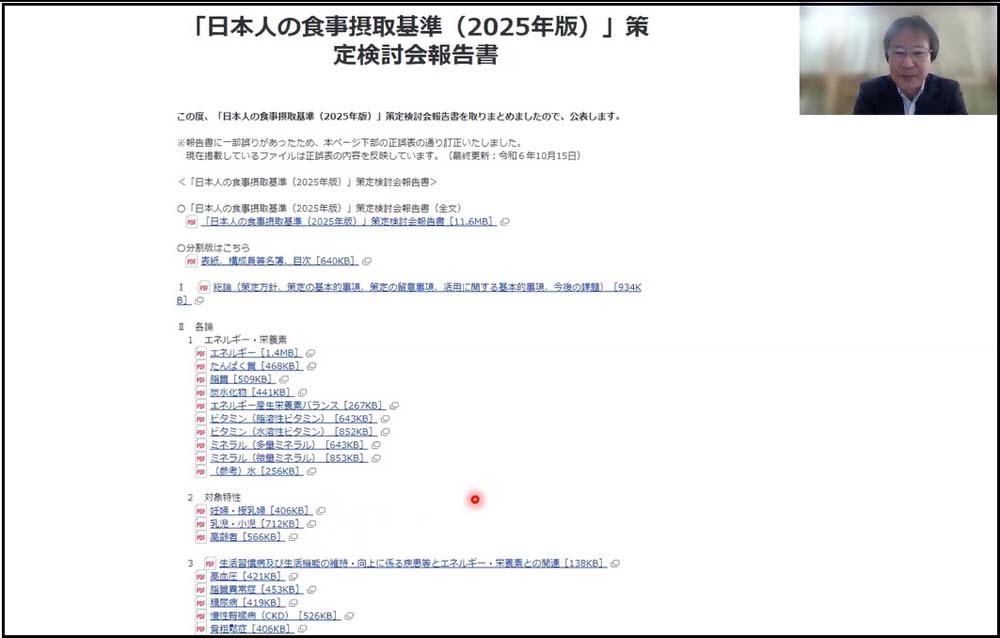

テーマは「日本人の食事摂取基準2025年版 改訂、活用のポイント」。2024年10月11日に厚生労働省より公表された日本人の食事摂取基準2025年版。ワーキンググループメンバーでもある上西教授より改訂のポイントそしてその活用に関して、丁寧に講義いただきました。資料にはページが記載されていて、重要な部分を後日見直すにも大変利用しやすくなっていました。

はじめに、「食事摂取基準とは何か」=「何(栄養素)をどれだけ食べれば良いかを国が示した重要なガイドライン」であることの説明がありました。食事摂取基準の利用には、その栄養素を食品に展開することが大切であること。目的は「健康寿命の延伸のため」であること。食事摂取基準は、健康・栄養政策の動向を踏まえた内容となっていることなど、歴史を説明いただきながらお話されました。

2025年版について説明のあった、具体的な事項や変更点を箇条書きにて記述しました。厚生労働省ホームページより、確認してください。(P=報告書のページです)

最後に食事摂取基準の活用についてのお話でした。P23食事摂取基準とPDCAサイクルの図、P25の食事評価の概要より、PDCAサイクルを回していくこと。また、P53食品成分表の利用として、7訂と8訂はエネルギー量の測定方法による違いである。エネルギー摂取量が変化しているのではない。7訂と8訂のエネルギー違いを普段の献立で、一度確認しておくのが良い。P33-34調理損耗に関して、実際に口に入るものを想定する。調理中に生じる栄養素の変化も考慮すること。

今後の食事摂取基準は、5年ごとの改訂だったが、今後は社会背景の変化や最新の科学的知見、諸外国の動向など踏まえて、必要な時機を逃さず見直し作業を行っていくことも検討された。5年ごとの見直しも変わっていくかもしれない。

食事摂取基準の冊子版は今まで通り第一出版から発売される予定だが、3月女子栄養大学出版部からも新たに出版される予定となっている。手元において上手に利用してほしい。

最後に先生からのメッセージ

「報告書、特に総論は必ず読んで欲しい。変更点は重要、変わらなかった点も重要」

3時間をかけて、じっくり食事摂取基準2025年版の変更点そして上手な活用の仕方を講義いただきました。講義をうけただけで、なんとなく分かった気持ちになりましたが、先生がいわれるように、総論そして重要な図表など、冊子を手元において確認し、今後の業務に役立てたいと思いました。

〔取材 香友会広報部〕