令和6年度第3回「元気はつらつ市民講座」が、令和7年1月28日(火)10時より、坂戸の香友会館と新潟の国際調理製菓専門学校をリモートでつなぎ、「郷土料理から食文化を学ぶ」をテーマに開催されました。内容は三部構成で、一部は香友会新潟支部長の長谷川美代先生(国際調理製菓専門学校非常勤講師、井上内科医院 管理栄養士)、二部は新潟支部役員の吉野光江先生(泉クッキング「男の料理教室」講師 栄養士・調理師)、三部は新潟副支部長の石澤幸江先生(新潟医療福祉大学健康栄養学科、国際調理製菓専門学校非常勤講師 管理栄養士)を講師にお迎えし、お話を伺いました。

新潟会場より長谷川美代先生の講義

一部では新潟よりリモートで、新潟の特徴についてお話がありました。

新潟は米の生産量が日本一で、コシヒカリの大産地。コシヒカリ以外にも新潟の代表品種は「新之助」(弾力 甘み 大粒 冷めても美味)、「こしいぶき」(あっさり系 柔らかい)、「葉月みのり」(8月中旬収穫 美味 つや 粘り)などがある。また、海岸延長は330㎞と縦に長く離島もあり、郷土料理はエリアごとに特徴がある。例えば「年とり魚」は上越では鮭、佐渡地域では鰤が使われるなど。

「塩引き鮭」は越後村上の最高級の鮭製品で、手作業で塩をすり込む作業が名前の由来となっている。粗塩をすり込み4~7日おいてなじませた後、塩を洗い水につけて適度に塩を抜く。その後、寒風干しをすることで、酵素がタンパク質を分解し、旨みが凝縮、生鮭にない旨みを醸し出す。低温高湿による寒風干しが、村上の塩引き鮭の最大の特徴。

次世代に伝えたい大切な味の郷土料理は

・のっぺ (里芋が入った煮物 )

・いごねり (海藻のいご草を煮溶かして固めた物)

・しょうゆおこわ(しょうゆ味 金時豆使用)

・車麩の煮物 (冬場の貴重なタンパク源)

・きりざい (納豆と野菜をあえる)

・笹寿司 (笹の葉にすし飯を盛って旬の具材を飾る)

・鮭の焼き漬け (白焼きの鮭を煮切ったみりん、しょうゆ、酒につける)

・煮菜 (塩漬けの体菜を塩抜きして打ち豆と煮る)

・かきあえなます(赤紫菊を使った酢の物)

「のっぺ」は新潟を代表する郷土料理で、正月料理の定番だが、一年を通して食べられている。お祭りや法事、婚礼などの振る舞いがあると、新潟ではどこの家でも必ず「のっぺ」を作る。全国各地で食べられる「のっぺい汁」とは違い、新潟の「のっぺ」は汁物というより煮物である。

里芋を主材料とし、野菜やきのこなどを薄味で煮たものにとろみがついている。食材は里芋に加えてホタテ貝柱、干し椎茸、筍、人参、こんにゃく、かまぼこ、銀杏、塩鮭など。地域や家庭により具材や切り方、作り方、だしが異なる。とろみの出し方も、里芋のぬめりでつけるところ、片栗粉を使うところ、汁の多いもの少ないものと違いがある。

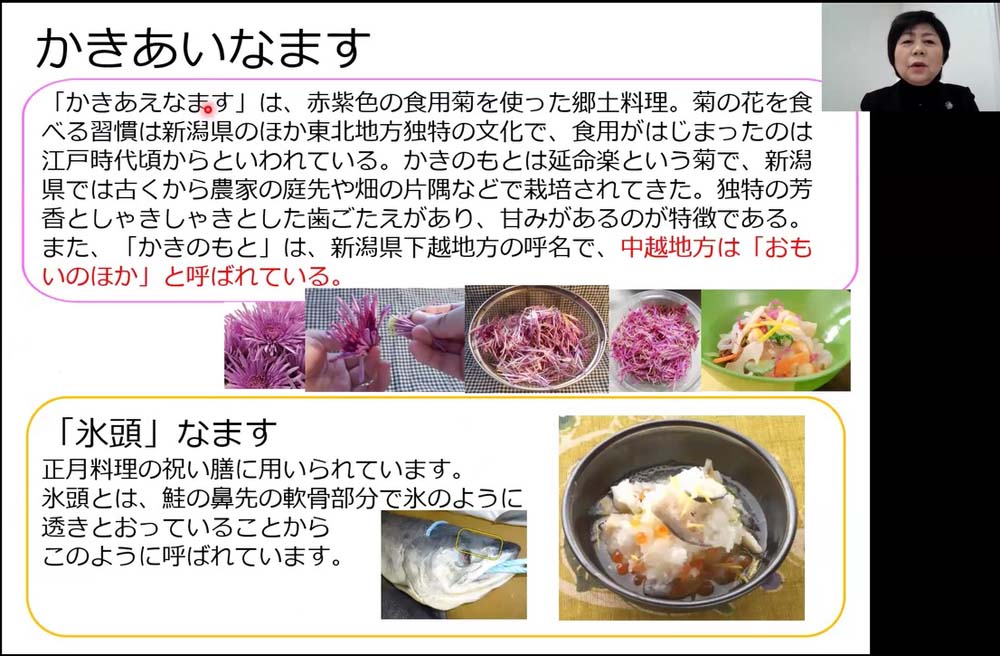

「かきあえなます」は赤紫色の食用菊「かきのもと」を使った郷土料理。この食用菊は「おもいのほか」(山形県では「もってのほか」)とも呼ばれ、新潟では農家の庭先や畑の片隅などで栽培されている。独特の芳香とシャキシャキとした歯ごたえがあり、甘みがある。

基本の材料はかきのもと、蓮根、きゅうり、干し椎茸、しらたき、くるみ、ごま、調味料は酢、しょうゆ、酒、砂糖。青菜や人参を加えるところもある。法事には欠かせない料理だったという。

香友会館より吉野光江先生の調理デモンストレーション

二部では坂戸の香友会館で「かきあえなます」と「のっぺ」のデモンストレーションを行いました。新潟では学生さんたちが授業で同時に同じ物を作りました。

試食はこの二点に加えて、村上の塩引き鮭とごはん(新之助)、茹でたかきのもとをいただきました。「かきあえなます」はくるみとごまをすりつぶした甘酢であえてあり、「のっぺ」は少し塩抜きしたとと豆(いくら)がトッピングしてあり、素材の味が生かされた手の込んだ料理でおいしくいただきました。ご飯、鮭もおいしいとの声が上がっていました。

新潟会場より石澤幸江先生

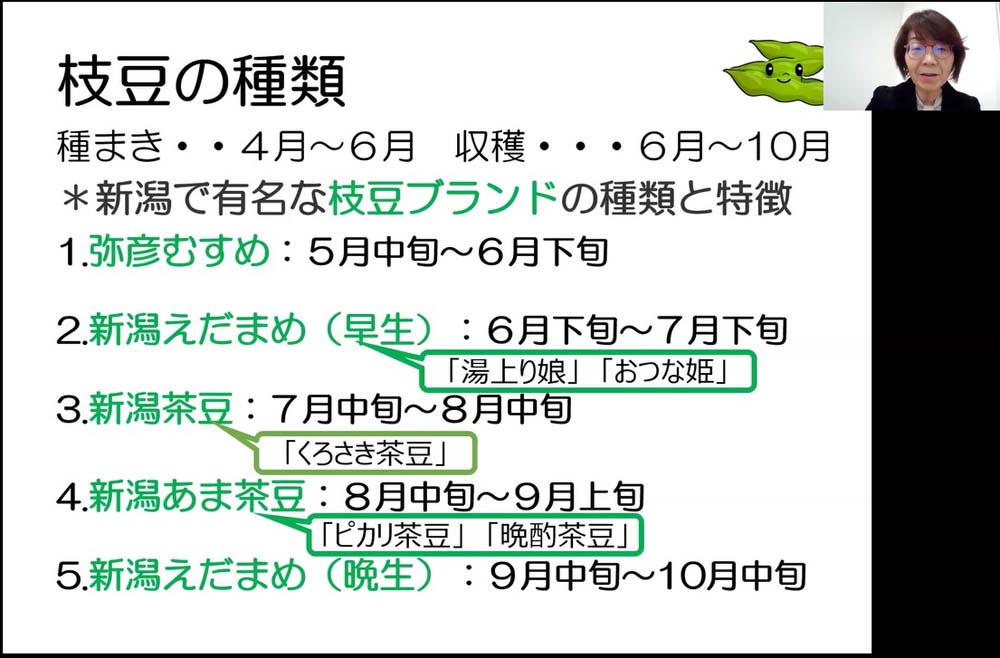

三部では新潟よりリモートで枝豆についてのお話がありました。

新潟県産枝豆はおいしい。およそ5~10月までの期間、さまざまな品種を出荷している。おいしい理由は

1 夏場の日照時間が長い(糖分が蓄積され旨みが増す)

2 小ぶりのうちに収穫する

3 生産者同士の研究会

とのお話がありました。

同じ日本食でも、知らないことがたくさんあった郷土料理のお話とデモンストレーション、試食でした。多くのことを学べて、舌でも感じることができ、有意義な講座でした。

最後は新潟の学生さんと香友会館の参加の皆さんとでリモートで手を振りあって、終了となりました。

本日の試食

〔報告 香友会広報部〕