宮澤紀子ゼミ■食品化学研究室

食品ロス削減を日常に

本実習では、食品ロスに対する様々な取組みに参加し、オリジナルの食品ロス削減メニューの開発を通して、食品ロス問題について私達消費者が何をできるのかを考察する。先ずは、食品ロスに対する企業の取組みに参加し、規格外農産物をアップサイクルさせた商品を使いメニュー開発を行い、事業系食品で発生する「規格外野菜」の有効活用を行った。今後は家庭系食品ロスの削減として、過剰除去や直接廃棄が生じやすい野菜や果物を無駄なく使うためのメニュー開発を行う。野菜や果物の特徴と廃棄が生じやすい理由を調べ、メニュー開発のなかで食品ロス低減のために工夫できることを提案する。

届け!梅の魅力!

越生産カフェプレートの提案

我が家には梅干しや梅ジュース等の加工品が常備されている。中でも幼い頃から食べていた越生の梅干しは、特に身近な存在である。埼玉県越生町で梅の生産から加工までを手掛ける山口農園で梅の木の剪定から収穫、梅干し製造を体験し、農家の梅栽培に対する思いや梅に関する理解を深めている。それらの想いを込めて、農園に隣接する「梅凛 caffe」でカフェ運営し、訪れる人に越生の梅の魅力を伝えることを目的とした。全体のコンセプトと各月のテーマを決め、梅と組み合わせる越生の旬の農産物の選定、越生産カフェプレートのメニュー考案を進めている。多くの人に梅の魅力を届けたい。

坂戸市産ハチミツをもっと身近に!

ハチミツを使った定食メニューの開発

坂戸市は、ミツバチプロジェクトとしてミツバチが生育する豊かな自然環境づくりとハチミツを特産物とした商工活性化に取り組んでいる。本実習では、地域におけるプロジェクトと特産品に対する認知度の向上を目的に、坂戸市内に拠点をもつ企業の社員食堂で提供する坂戸市産ハチミツを使用したランチメニューを開発する。既に養蜂場での巣箱の観察や採蜜を行い、ハチミツの生産に取り組んでいる。今後は、坂戸市主催のミツバチとの共生を考える講座などにも参加し、地域住民と交流を図りながら理解を深めていきたい。メニューは、官能評価などによる嗜好特性の評価をふまえて開発していく。

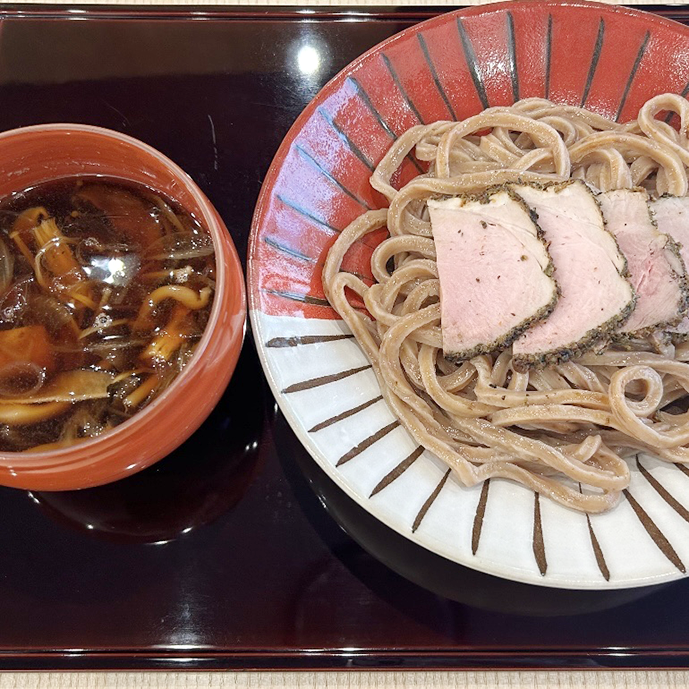

乾シイタケのうま味を引き出したい

私は小さい頃苦手であった乾シイタケを祖母の家で食べて、乾シイタケのうま味に気がついた。本実習では乾シイタケのうま味の魅力を多くの人に気がついてもらうために、乾シイタケだしのうま味を生かしたレシピを考案する。これまでに、うま味物質を含む食品に関する資料や文献の検索、だしの取り方や乾シイタケのレシピ調査を行った。今後は、それらの結果をふまえて、乾シイタケのうま味を引き立たせる食材の選定や、乾シイタケだしのうま味の相乗効果を図るためのだしの配合割合などを検討しながら、オリジナルの乾シイタケのレシピを考案する。考案したレシピは、レシピサイトに投稿する予定である。

野菜の新しい摂りかたでフードロス削減!

~食べて、飲んで楽しむ商品提案~

フードロスの削減。私はてまえどりや適度な買い物、食べ残し防止など消費者の取り組みが、第一に思い浮かぶ。しかし、賞味期限の延長や予約制の導入、アップサイクル商品の開発など、事業者は多くの取り組みを行っている。このような事業者の取り組みに興味を持ち、貢献したいという思いから、はじめに、規格外農産物や食品工場で発生する野菜の端材を粉末状にした「ぐるりこ🄬」を使用し、商品開発を行った。そこで、野菜粉末の特性を活かす難しさや反対に加工することで活用の幅が広がる魅力を実感した。今後は端材の新たな価値への転換を目指した加工食品を活用し、フードロス削減の提案に取り組む。

料理研究家ときのこレシピ

私はメディアで活躍する料理研究家といわれる仕事に興味をもっている。本実習では、料理研究家に対する理解を深めることを目的に、料理研究家の視点でレシピを考案し、発信することを自ら体験する。雑誌に掲載されている数名の料理研究家のオリジナルレシピを調査し、どのような視点でレシピを考案、発信しているのかを解析、考察している。それらの結果をふまえて、特定の食品としてきのこを取り上げて、その特徴をいかしたレシピを考案する。完成したオリジナルレシピは、雑誌に掲載することを想定して紙媒体で発信できるように編集し、作成する予定である。

農家のきもち、規格外野菜をもっと身近に

私は家族で、週末を利用して湘南の果樹園で作物を育てている。その農業経験から農業の大変さ、過酷さを学んだ。更に、味は同じでも皮の一部に傷があるだけで見栄えが悪いという理由で、出荷の際に間引かれる規格外品が多くあることを知った。そこで私は、食品ロスについて改めて消費者に広く認知されるべきであると考えた。本実習では農産物の生産過程で生じる規格外野菜を活用したパウダー「ぐるりこ🄬」を使ったメニュー開発を行い、規格外野菜を削減する仕組みづくりに参加した。今後もメニュー開発を通じて、実際に体験した農家の気持ちを消費者に伝え、食品ロスの現状を伝える活動を行う。

きのこで奏でるヘルシーソング♪

摂食動画が視聴者の食欲に与える影響を検討した報告によると、空腹度は摂食動画を視聴することによって増すとされている。このことから本実習では、きのこが苦手な人やきのこを食べる機会がない人のために、きのこに対する食欲向上のきっかけを見出すことを目的とし動画作成を実施する。これまではASMRでの表現方法を検討し、きのこの咀嚼音で弾力や歯応えを表現することが可能であることがわかった。今後は、ASMR作成につなげるトリガーやきのこの性質と咀嚼音による食欲への働きかけについて考察し、完成したASMR動画は、SNS で配信する予定である。

梅の生産・加工、カフェ運営から梅の魅力を知る

梅に関するある取り組みを知り、梅の生産から身近な食品に加工する過程に興味を持った。梅を取り巻く様々な活動に参加し、梅の魅力を自ら見出す事を目的とした。これまで資料を検索し、梅農園での収穫作業や農園が運営する梅凛Caffeや交流会、持続可能な農業をテーマとした講演会に参加した。それらの活動により、梅について理解し、Caffeの魅力を知り、越生の農業の実態を学んだ。今後も梅の生産、梅干しなどの加工品の製造に携わりながら活動を進める。また農園主催のイベントにも携わり、それらの活動を通じて梅農家さんの「梅と人と人とをつなぐ活動」への想いについても理解を深めたい。

食品ロスの実態と対策

事業系食品ロスの削減について

私は幼少期に料理の手伝いをした際、捨てる部分が少ないように切りなさいと言われた経験から、食品ロスを意識するようになった。本実習では、食品ロス削減を目指した取り組みについて事業系食品ロスに着目し、体験を通じて理解を深め未来に向けて何ができるかを考察する。これまでに規格外野菜や食品製造時の端材をアップサイクルすることで循環型モデルの構築を目指すプロジェクトでのメニュー開発、端材が発生している食品工場の訪問などを行った。活動を通じて、事業系で発生する食品ロスにあらためて気が付いたことが多くあった。今後は、食品ロスの削減に努めている企業や自治体の活動を調査する。

坂戸市のハチミツで健康ドリンク開発

私は坂戸市のミツバチプロジェクトを通じて、ミツバチが元気に飛び回る豊かな自然環境を守りたい。そんな想いから蜂蜜ジュースのレシピ開発で、養蜂の輪を広げ地域の環境保全に繋げることを目的とした。環境学館いずみが管理する養蜂場を見学しミツバチと共生できる環境作りについて体験を通じて学びを深めた。さらに、元気なミツバチを育成する為の巣箱の内検、花粉や蜜を集めて巣に戻ってきたミツバチの状態や女王蜂の様子、蜜の量などを観察した。この他にも、ミツバチの目線で蜜源を歩き養蜂体験を行うハニーウォークに参加する。企業の社員向けイベントでの提供を目指してレシピ開発を進めている。

かくれフードロスも美味しく食べられる!

私は幼い頃、まだ食べられる野菜が捨てられている現状を知り、フードロスに強い関心を持ちました。本実習では地域で発生する規格外野菜や食品⼯場から出る⾷品残渣などの「かくれフードロス」に焦点を当て、それらを削減する活動に取り組んでいます。これまでに規格外野菜を粉末化した『ぐるりこ®』を活用し、飲食店で提供するデザートのレシピ開発を行いました。今後はフードロスの現状について理解を深め、『ぐるりこ®』の製造、レシピ開発や販売に携わり、事業系を中心としたフードロス削減に取り組んでいく予定です。『ぐるりこ®』の認知や普及を促し、フードロスと向き合う機会を作りたいです。